在市區后城,這只“哥斯拉”石雕特別引人注目。 古人云:龍生九子,各有不同。民間關于“龍之子”,廣為流傳的有兩個版本。在明朝內閣首輔大臣李東陽的《懷麓堂集》中,九龍子分別為:囚牛、睚眥、嘲風、蒲牢、狻猊、霸下、狴犴、赑屃、蚩吻;在明代文學家楊慎的《升庵外集》中則是:赑屃、螭吻、蒲牢、狴犴、饕餮、蚣蝮、睚眥、金猊、椒圖。 關于“龍之九子”,還有其他說法。泉州市鯉城文史學會監事許月才收藏有一本《文物生僻字小字典》及清代學者陸鳳藻先生所輯《小知錄》。《文物生僻字小字典》介紹,傳說中的動物“貔貅”,是龍生九子之一。徐珂《清稗類鈔·貔貅》稱“貔貅形似虎,或曰似熊,毛色灰白,遼東人謂之白熊。雄者曰貔,雌者曰貅,故古人多連舉之”。還有“鴟吻”亦是龍生九子之一,古代宮殿屋脊正脊兩端的一種飾物,初作鴟尾之形,一說為蚩尾之形,象征辟除火災,后式樣改變,折而向上似張口吞脊,故名鴟吻。《小知錄》介紹,狻猊“獅也”,形如金毛猱(náo)狗,虎見之而伏,豹見之而瞑,羆見之而躍,作威時“獅畏伏不敢動”。 “龍之九子”寄托著人們祈愿平安、辟邪鎮煞的美好愿望,除了存在于民間傳說中,龍之子的形象也常作為裝飾物出現在建筑中,在泉州古城的街巷中亦有它們的身影,如府文廟、文勝巷、水門巷等。

老大——赑屃(bì xì) 赑屃又名霸下、鰲、龜趺、龍龜等。傳說在九子中它排行老大,喜好負重且力大無窮,可扛起三山五岳,常見于石碑的基座,是穩重安定、值得信賴的神獸。《文物生僻字小字典》介紹屃,龜形龍頭,亦有龜形鬼頭者,有齒。在泉州承天寺入門處,便有一只背著重修碑記的赑屃。

老二——螭吻(chī wěn) 傳說螭吻(亦作鴟吻、蚩吻)在龍之九子中排行老二,口闊嗓粗,平生好吞,喜好瞭望。因其屬水性,常在建筑的高處,特別是屋脊,作消災滅火的功效,是龍子中的消防員。在泉州市區湖心街與溫陵路交會處的洪氏宗祠中,有一站立在屋脊上的螭吻。

老三——蒲牢(pú láo) 傳說蒲牢排行老三,形體像小龍,好鳴叫且聲音悠揚嘹亮,常出現在古鐘之上,也負責報時,是龍之九子中的聲樂家。 蒲牢藏身于泉州古城文勝巷的同蓮寺里,就在寺廟大門旁一銅鐘頂上。

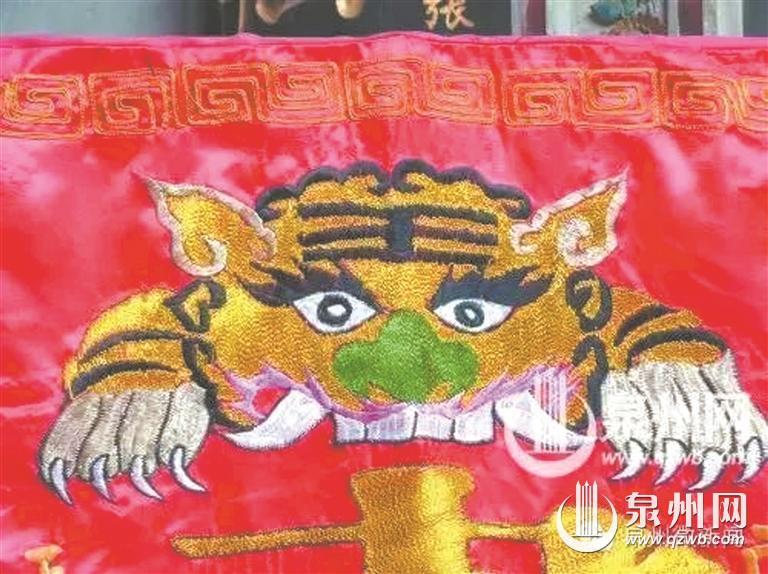

老四——狴犴(bì àn) 狴犴,又名憲章,形似虎,傳說它性格剛正不阿、正氣凜然,常出現在官衙里或牢獄大門、刑具上,是龍之九子中的司法官。泉州中山南路的花橋宮里曾有繡在大紅布上的老四——狴犴。由于翻修,目前花橋宮內該紅布已不見。

老五——饕餮(tāo tiè) 傳說饕餮排行老五,喜好美食,常立于鼎蓋及中國古代銅器裝飾上,保佑人們豐衣足食,是龍之九子中的美食家。饕餮位于中國閩臺緣博物館的一個鼎上,該鼎為多年前博物館借展的青銅器,現已歸還。

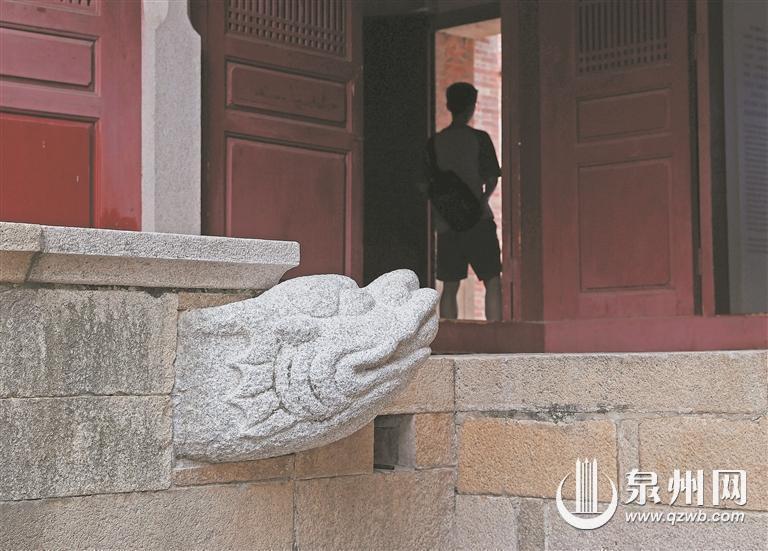

老六——趴蝮(bà xià) 傳說趴蝮(亦名蚣蝮)喜歡水,且很愛喝水,常出現在橋拱或房屋的排水位,保佑人們免于水患,是龍之九子中的水利工程師。在泉州府文廟大成殿埕下,有一對趴蝮。

老七——睚眥(yá zì) 齜牙瞪眼的睚眥排行老七,個性剛烈、好勇善斗、有仇必報,負責護持兵器及增加其威力,是龍之九子中的武林高手。泉州天后宮的泉臺媽祖文化交流展廳里,一把兵器上就有睚眥。

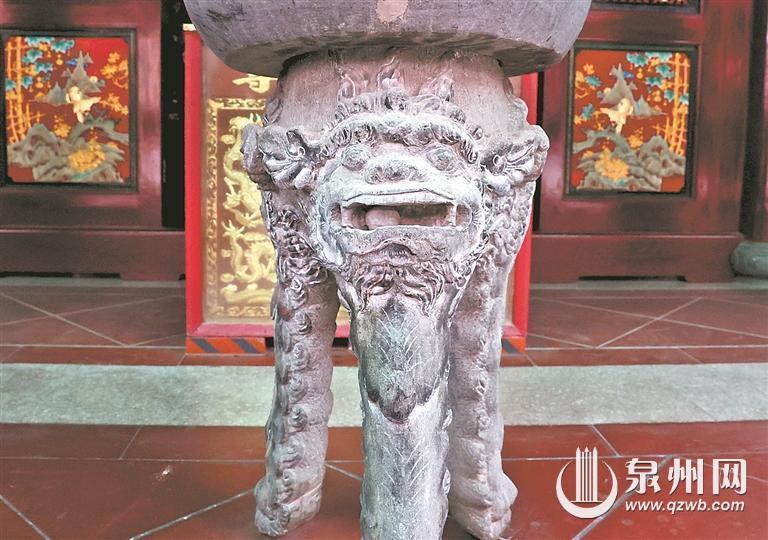

老八——狻猊(suān ní) 排行老八的狻猊,又稱金猊、靈猊,形體像獅子,平生喜靜不喜動,好坐,喜歡煙火,因此在不少寺廟可看到它的蹤影。在泉州水門巷三義廟二樓的香爐之下,有一只狻猊。

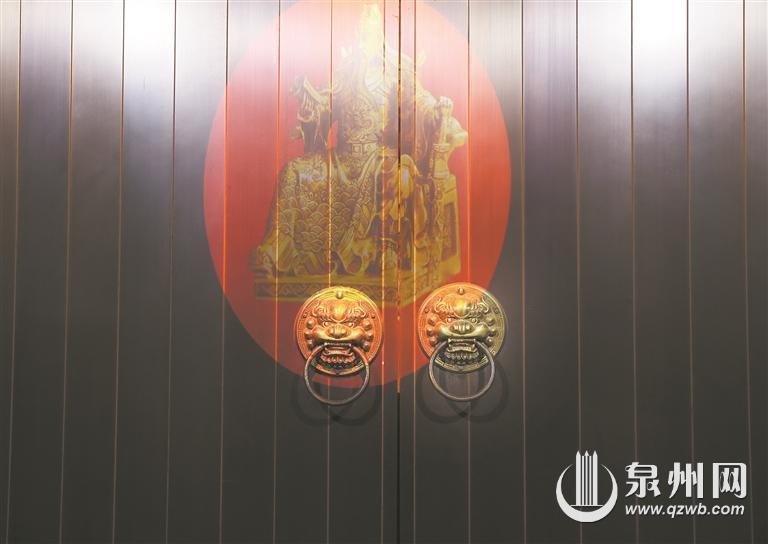

老九——椒圖(jiāo tú) 傳說椒圖形體像螺蚌,面目猙獰,性格內向孤僻,常在大門或石鼓上見到,負責看守門戶,是人們的守護神。在泉州關帝廟的兩扇大門上各有一只椒圖,銜著門環。 ■記者 陳思靈 張素萍 王柏峰 通訊員 劉柏涵 楊鈞儒 文/圖 |

a888f4e5-5a21-48cc-a094-5bfaa76d4776.jpg) 特色村落之石獅古浮:漁舟唱晚 紫菜飄香 | 56d9f68e-f024-4834-bf13-4ddaf7fd5bd3.png) 福建:多做經濟發展和生態保護相協調相促進的文章 | a9da6dac-8db4-4af9-8e1a-d065db4bef84.jpg) 福建:發揮多區疊加優勢 在建設開放型經濟體制上走前頭 | 4f2e5b40-7a35-4259-957d-5e89b3339adb.jpg) 福建:營造有利于企業家健康成長的良好氛圍 | 16d2e3f9-b4ff-4f9f-ad98-0d35e850b6a6.jpg) 福建:做好革命老區中央蘇區脫貧奔小康工作 |

關于我們

關于我們