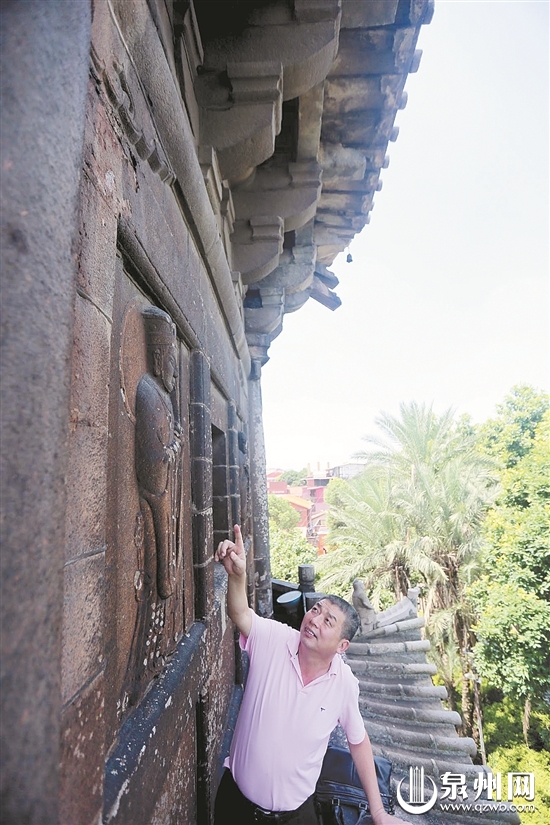

部門:并非大修,此次只做雙塔勾縫填補;將精選施工隊,對三類勾縫進行修繕  早報記者 張素萍 麥彬彬 莊麗祥 文/圖 一份耗時十年的東西塔“體檢報告”,甫一出爐,就在泉州掀起“千層浪”。 這份由泉州大眾古建筑設計有限公司聯合安徽省文物保護中心,經過詳細的現場勘測后制定的“體檢報告”,以及在此基礎上制定的修繕工程設計方案,不僅“把脈”出泉州東西塔的15大病癥,而且對癥下藥給出“藥方”。 “并非大修,主要是針對防滲漏工程,做好勾縫填補。”泉州市文廣新局副局長出寶陽表示,接下來,泉州文物部門將面向社會招投標,通過競標確定施工隊,然后正式啟動修繕工程,對東西塔勾縫進行填充、修補,爭取今年年底完工。 據介紹,近代以來,民國時期和20世紀50年代曾修繕過東西塔,此次是時隔60余年后再次啟動修繕工程。 十年“體檢” 診出15大癥狀 十年磨一劍。東西塔修繕主負責人、泉州文保專家姚洪峰說,此次出爐的東西塔“體檢報告”,可謂是史上最全、最新的。 其實早在十年前,中國文化遺產研究院的專家就曾多次來泉,他們長期跟蹤實驗分析,為修繕方案提供素材。此外,2006年至今,中國文物研究所和總裝備部工程設計研究總院等單位合作,至少為東西塔做了四次較為全面的勘察研究,詳細“問診”塔身內外。 勘察結果顯示,東西塔內部連接梁普遍存在支點區域全截面斷裂,通梁的聯系功能部分或全部缺失,這是影響主體建筑的最主要問題。而檐下和券門上部的石枋剪切斷裂、塔外壁存在齒縫剪切破壞等,也是雙塔存在的結構性問題。 與此同時,雙塔石頭表面風化嚴重,存在諸如表面沉積、黑殼、空鼓、黑膜、起翹、變色、片狀脫落、層狀脫落等15大癥狀。  西塔四、五層風化、滲水最嚴重,墻壁已長出暗青色東西。 將精選施工隊伍 勾縫人員需篩選培訓 對癥下藥才能根治“沉疴頑疾”。日前,這份針對東西塔滲漏問題的方案——《泉州開元寺——鎮國塔、仁壽塔防滲漏保護工程設計方案》,已獲得國家文物局批復。國家文物局對其中的局部技術性工程提出修改要求,方案也得以補充完善。 修繕方案要求,在不改變文物原狀的原則下,對鎮國塔和仁壽塔勾縫采取填充、修補等技術手段,排除水的沖刷侵蝕對東西塔的各種威脅因素,真實、完整保存并延續雙塔的歷史信息及全部價值,保護并展示好這一重要活態文化遺產。 泉州市文廣新局副局長出寶陽說,東西雙塔每層都有浮雕和紋飾,文物價值極高,這些浮雕歷經數百年風雨洗禮,出現表面嚴重風化等問題,因此修繕中要特別注意做好浮雕和紋飾的防護和保護工作,具體到腳手架搭設等細節,要注意對塔體和構件做好防護。 “東西塔修繕工程雖然量不大,但技術含量高,對施工人員要求高,因此會精選施工隊伍,做好施工企業與人員的篩選、培訓。”  原有勾縫灰脫落導致縫隙積水滲漏 爭取年底前做好防滲漏工程 “不是大修,主要是勾縫填補,做好塔頂防滲漏工程。”出寶陽說,結合“海絲”申遺,未來泉州部分“海絲”申遺點將啟動文物修繕工程,東西塔是首個工程,而且雖然東西塔多病纏身,但是此次工程只針對雙塔滲水問題。 記者獲悉,目前整個修繕工程尚處于起步階段,接下來文物部門將協調民宗部門及業主單位,嚴格按照國家文物局文物保護工程的施工管理要求進行組織,既做好防滲漏工程,也保護好東西塔。“爭取今年年底完工,最晚明年7月前全部完工。”出寶陽表示。 據透露,勾縫填補只是第一步,在做好防滲漏工程后,文物部門或將進一步解決表面風化等問題,“這是個世界難題,有待進一步探討”。 現場探訪 西塔四、五層受損最嚴重 昨日,早報記者有幸進入西塔一睹其內部構造。打開西塔紅色塔門,映入眼簾的是用花崗巖石塊筑成的呈八角形的塔心柱,正中的塔心柱直貫于各層,是全塔的支撐。 塔內兩側是兩道樓梯,拾級而上,可觀察到塔心柱上的八個轉角處均架有石梁,塔壁用的是精心雕琢的花崗巖,以縱橫交錯的方法疊砌,筑工縝密。塔心的墻壁上好像涂了一層水泥漿,但用手一摸,是油膩的黑漬,里面還夾雜著些許白色的東西…… 塔身內很陰涼。二層到三、四層是木梯,部分風化嚴重已經斷裂。在二層塔身外圍,記者看到浮雕表面有黑色膜狀物質覆蓋,巖石表面有翹起,還有些巖石表面已經脫落。到了五層,抬頭一看,塔心頂層的墻壁已長出暗青色東西,仿佛是青苔,因為滲水較嚴重,塔內部也留下了很多水流過的痕跡。 “雙塔對比,西塔受損比東塔嚴重;西塔各層中,四層、五層風化、滲水最嚴重,而且西南方向受損最嚴重。”姚洪峰說,由于西塔旁早期曾有個味精廠,工廠大煙囪排放酸腐性氣體,而且西塔旁車流量大、尾氣多,導致西塔較之東塔風化、滲水等問題更嚴重,而西塔四、五兩層由于滲水等因素,受損比頂樓更嚴重。 據了解,西塔的珍貴石刻出現了污染、侵蝕、風化等現象,塔身亦有所傾斜。 [方案解讀] 十年研制獨門配方 修繕三類勾縫 灰、砂、米漿、紅糖水調配縫灰,本次還將進行塔內清理  專家對西塔進行勘察 此次出爐的修繕方案,對雙塔受損原因、為何啟動勾縫填補防滲漏工程,以及勾縫的材料配方、工具等均有詳細說明。昨日,早報記者專訪相關專家,對其進行深入解讀。 ●焦點一:雙塔受損原因 問:雙塔地基現狀如何? 答:東西塔地基基礎基本穩定,沒有明顯的沉降變形,結構總體安全,花崗巖石塊砌筑縫隙沒有明顯的異常變化。塔體各種構件的斷裂現象,應該是泉州歷史上的多次地震導致的。 問:雙塔為何諸病纏身? 答:由于常年受海風吹蝕、日照、紫外線輻射,雙塔石質表面發生磨蝕、脫落、缺失等現象。同時,由于雙塔地處市區中心,四周人口密度大,交通流量大,汽車尾氣、工廠產生的有害氣體不斷侵蝕雙塔,石質表面形成黑殼、鹽性結晶等。 此外,泉州地區位于華南沿海地震帶內,歷史上的多次強地震(特別是1604年泉州外海8級大地震)對塔體結構造成較大破壞,加之塔體自重較大,且年代久遠,在各種應力的作用下石材強度降低,造成了塔體部分構件斷裂,整體滲水嚴重,修繕工作迫在眉睫。  石質表面形成黑殼 ●焦點二:滲水的危害 問:滲水對塔身表面的石質災害有何關系? 答:水滲透對塔身建筑危害較大,而且不可逆。泉州多雨水,尤其夏天熱脹冷縮,石頭容易裂開,而且長期沖刷對石頭表面損壞也大,甚至可能導致表層片狀掉落。 問:什么原因造成滲水嚴重? 答:其一,塔體部分石質構件斷裂,水會沿著新的裂隙滲入塔體內部;其二,原先有勾縫灰填充石材與石材之間的縫隙,以起到防漏防滲水的功效,現因勾縫灰的風化和脫落,石材縫隙大面積暴露,造成了塔體的漏雨和滲水;其三,以前對塔體的修補不當,特別是使用水泥作為勾縫灰,水泥縫灰高于石材表面,大部分呈開裂或半脫落狀態,使石材縫隙大量積水,滲漏也更加嚴重;其四,排水不暢造成了塔檐臺積水,積水順石縫滲入內部。 ●焦點三:如何修繕防漏 問:修繕工程何時啟動? 答:接下來將組織招投標工作,精選出施工隊伍。至于具體何時啟動,工期多長,目前尚無法確定。爭取今年年底完成工程。 問:填補勾縫程序復雜嗎? 答:填補勾縫十分講究,故程序也比較復雜。要先用牙科工具清理縫隙內部垃圾及松動的老縫灰;再用毛刷、洗耳球、去離子水去除縫隙石材表面的塵土,盡可能沖洗干凈。填縫時,灰漿填入縫中后,還要使表面平整低于兩邊石材2毫米;然后用軟布、去離子水、軟刷清理操作中污染到的石材表面。 問:需要修繕的勾縫有多長? 答:此次共有三類勾縫需要修繕,一是勾縫脫落殘損長度,東塔約398米,西塔約562米;二是海蠣灰松動殘損長度,東塔約87米,西塔約201米;三是水泥砂漿松動殘損長度,東塔約297米,西塔約387米。 問:填補勾縫對材料有何講究? 答:專家反復實驗,長達十年才研制出由灰、砂、米漿、紅糖水配置而成縫灰,其中的灰由蛤蜊殼燒制得來,而且即發即用,當天使用。而且,為使灰縫與周邊砌體的材料和顏色協調,施工中還會在勾縫灰中適當添加灰色。具體配方為——灰∶砂∶米漿∶糖水=1∶2∶0.2∶0.08。  石頭片狀脫落 ●焦點四:塔內清理 問:除了對勾縫進行填充修補外,此次修繕還有其他工作嗎? 答:國家文物局對本次設計方案的批復意見回復中建議道:“除了勾縫修繕處理外,建議在現有勘察的基礎上,穩步推進石質文物科技保護專項工作,待條件成熟后編制方案另行報批。” 除了填充修補勾縫外,塔內的清理也是本次修繕任務之一。塔內最重要的污染物是禽鳥糞便,在清除干凈后,還將為東西塔各層門洞安裝防護柵欄,防止禽鳥飛入塔內,并拆除廢棄照明設備。  塔內部石壁空鼓 [護塔故事] 上世紀80年代民間“秘方” 用白蘿卜清洗塔身 近代以來,東西雙塔修繕的次數屈指可數。民國時期,東西塔維修時,曾用水泥砂漿封堵砌縫,修復塔剎。20世紀50年代,曾用水泥砂漿封堵雙塔砌縫。到了上世紀80年代,東西塔還進行過兩次徹底的清潔。 1980年,泉州文化收藏研究者蔡其呈進入開元寺在園藝組擔任園藝工,“我剛來開元寺時,東西塔的花崗巖是白色的。而到了上世紀80年代至90年代,東西塔表面受附近工廠排出的酸性物質影響,變成黃色;到了上世紀90年代中后期,周圍道路的汽車越來越多,汽車尾氣和油煙把塔熏成了黑色,西塔尤其嚴重,東塔第3層東南面的一雕像臉部已風化脫落。”蔡其呈介紹。 “當時我參加了兩次東西塔的清潔。”蔡其呈回憶,1987年左右,東西塔進行過兩次徹底的清潔,一次是迎接黨和國家領導人,另一次是迎接外賓。 “上面有些鳥糞、蝙蝠糞,我們從5層開始往下清理,花了一個中午時間打掃完。”他介紹,當時受條件限制,水送不到塔的高層,市里還調來了消防車,沖洗地板和墻壁。他們還買來大批白蘿卜,用白蘿卜清洗花崗巖表面。據說,這是泉州民間流傳的清潔塔身的“秘方”,會讓花崗巖表面變得很白。“現在塔身都是黝黑的,這些方法也用不上了。”  2009年6月,中國文化遺產研究院的5位專家蒞臨泉州,手工測繪東西雙塔斗拱,為下一步的修繕方案提供素材。 (石勇 攝) 相關鏈接 東西塔大事記 鎮國塔,俗稱東塔。占地275.23平方米,高48.15米。由文偁禪師于咸通年間(860年-874年)始建,初為五層木結構佛塔。宋天禧時(1017年-1021年),東塔改建成十三級;紹興乙亥(1155年),塔燒毀;淳熙丙午(1186年),重建;寶慶丁亥(1227年),改建為七級磚塔;嘉熙戊戌(1238年),改成石結構;萬歷甲申(1604年),閩南發生大地震,塔多處損壞;萬歷丙午(1606年),修繕。 仁壽塔,俗稱西塔。占地面積293.22平方米,高45.10米。始建于五代梁貞明二年(916年),也為五層木塔,初號無量壽塔。宋政和甲午年(1114年),朝廷下詔賜名“仁壽塔”;紹興乙亥(1155年),塔燒毀;淳熙間(1171年-1189年),重建后又損毀,改建為磚塔;紹定元年(1228年),改成石結構;洪武辛巳(1401年),重修;丙午中(1606年),塔身塔剎有損壞;壬子(1612年),修復。 |