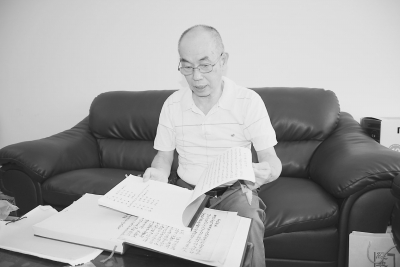

上世紀90年代,臺胞余慶雄跋山涉水到安溪縣蘆田鎮云山村尋根,成功與祖籍地對接。此后,在他牽線搭橋下,兩岸宗親往來頻繁,共同書寫了兩岸血濃于水的親情篇章—— 人行千里不忘根 余慶雄向記者展示他帶來的兩岸余氏族譜,介紹兩岸余氏的淵源。 東南網9月26日訊(福建日報駐臺記者 劉深魁 文/圖) 尋根認祖 “我是安溪人,無論走到哪里都是安溪人!”初見臺胞余慶雄時,老先生拖著一只裝滿族譜、光盤等尋根資料的行李箱,剛一坐下就迫不及待向記者分享他的尋根故事。 今年75歲的余慶雄,來自基隆市七堵區堵南里,一個有著1700多名余姓人口的村落,和安溪縣蘆田鎮云山村是同宗村,兩地余氏同根同祖。而這份交流情誼的背后,是余慶雄忙碌的身影。 “小時候祖輩就告訴我,我的家在福建安溪,囑托我長大后一定要回去看看。打那以后,尋根的念頭就一直在我心里。”余慶雄說,根據祖輩口述,最早從大陸遷臺的余姓開基祖就是安溪人,渡臺至今已250多年,目前這一支余姓在臺灣已經衍傳了八九代,他們供奉著從祖地分爐而來的大德禪師金身,并保留每年冬至祭祖的傳統。 “1993年9月12日,我永遠記得那一天,那是我第一次回安溪的日子。”余慶雄回憶說,那天他從廈門趕到安溪云山小學,拜訪時任校長余少舟,希望能找到祖籍地的線索。余少舟拿出1935年編修的多本《云山余氏族譜》,終于查到遷臺的17世則候公的相關資料,其中寫有“媽龔氏生康熙甲午年十一月十四未時,卒乾隆戊申七月初四,葬在臺灣上淡水五堵南碑內壬丙向……”等內容,經過雙方認真比對、再三核實,最終確認基隆堵南里余姓宗親的祖籍地就在云山村。余慶雄欣喜若狂,返臺前跟余少舟約定:“我很快會再回來,帶著宗親一起祭拜祖先,認祖歸宗。” 一個多月后的10月27日,余慶雄帶著臺灣宗親團首次回云山村進香謁祖。那天,云山村村民幾乎全體出動,祠堂內外、馬路兩邊擠滿了迎接他們的人,一路上鑼鼓喧天、彩旗招展、鞭炮聲聲,再加上民俗表演隊伍,整個山村仿佛過節般熱鬧。當踏進余氏宗祠時,余慶雄不禁熱淚盈眶。 宗親交流 兩地宗親牽上了線,交流越來越密,也越來越深。 “上世紀90年代,安溪云山村還較為貧窮。那時候我每次回去祭祖既開心又痛心,也正是從那時候起,開始萌生幫家鄉人做些事的想法。”余慶雄說。 當時,云山村地處偏僻,村民出行只能靠一條土路,落后的交通狀況成為村民脫貧致富的“攔路虎”。“要致富,先修路”成了村民們多年的迫切愿望。但是,苦于經費不足,大家也是一籌莫展。 “云山是我們基隆余姓宗親的根,是這里的水土養育了我們的祖先,這條路就不用你們操心了。”1993年底,余慶雄第三次到云山村,得知這一情況后,當即決定組織募捐,幫助云山村修水泥路。回臺后,余慶雄立即召集堵南里鄉親開會,商定集資50萬元,其中他自己帶頭捐資37.5萬。路修成后,云山村也成了蘆田鎮第一個通水泥路的村莊。 作為堵南里第一個考上大學的余姓子弟,余慶雄深知教育的重要意義。為了改善云山小學的教學條件,余慶雄帶頭集資50萬元,幫助云山小學建起了一座嶄新的教學樓。 上世紀90年代,村里的孩子上中學,都要到十幾公里外的蘆田鎮,路途遙遠,每天光花費在路上的時間就要幾個小時,孩子們又苦又累。余慶雄于是買了一臺拖拉機,每天請人接送孩子們上學。 不少臺企在福建、廣東等地投資建廠,需要大量一線員工,這讓余慶雄看到了云山村脫貧的希望。于是,他發動臺灣宗親的人脈資源,把村里的幾十個年輕人送進臺企。“當時外出打工一個月能掙1000多塊,這些年輕人在外面干個一兩年,家里都脫了貧,過上了好日子。” 此外,為幫助更多村民脫貧致富,余慶雄還先后幫忙引種臺灣西紅柿等高產農作物種苗,從“輸血”變“造血”。 如今,云山村農民通過自己的努力和余慶雄等臺灣宗親的幫助,將這個過去落后的小山村,變成了生態宜居的新農村,一百多座小洋樓拔地而起,成為當地脫貧致富的典范。 族譜上網 “云山族譜,共十一本,八四五頁,七十多萬字。慶雄熱心,打入電腦,建電子檔,歷時四年。新譜舊譜,仔細比對,增補糾編,力求完美;鍥而不舍,堅韌不拔,廢寢忘食,夜以繼日……”記者翻看余慶雄帶來的族譜,在其中一本族譜后面,刊印有這樣一篇題為《為云山族譜電子檔點贊》的文章。 這段文字記錄的正是余慶雄修譜的故事。自尋根成功以來,修譜就成為余慶雄心中的一件大事。1995年初,余慶雄、余光復等臺灣宗親看到云山村舊有的族譜已經多處破損,存在失傳的風險,當即拿出幾萬塊倡議修譜。在他的牽頭下,云山村很快成立了修譜董事會。經過兩岸宗親歷時9個多月的共同努力,新族譜圓滿完成,這是60多年來云山余氏第一次重修族譜。 “族譜是中國特有的文化遺產,通過族譜,我們能夠了解兩岸余姓家族的來源、發展和變遷。而修譜是對一個宗族文化歷史的一種傳承,臺灣的子孫后代都可以根據族譜尋根謁祖,有了族譜的一線牽,兩岸永遠是一家人。”余慶雄說。 余慶雄擔心隨著互聯網飛速發展,紙質的族譜被束之高閣。2014年,他開始制作電子族譜。他每天坐在電腦前打字四五個小時,今年初,終于將11本、70多萬字的兩岸余氏族譜全部錄入電腦,成功實現了族譜電子化。 余慶雄說:“我把族譜放到網絡上,就是要讓臺灣年輕一代明白族譜的作用和意義,永遠記住自己是從哪里來。” |

26ced723-83e9-46aa-9f33-327164fab257.jpg)

ad225828-ca44-43e5-b164-ca05e8240780.jpg)

4f694c33-95e8-434b-92fb-891b7ea414ca.JPG)

9fa5ab24-96ad-4bb9-afa1-7baf0d5f4bab.JPG)

144599ac-8b02-47a7-bfba-6e7ebed1b6ac.jpg)

f90847a7-4082-4d82-aaf2-f13a9be8833b.jpg)

503aaa43-de5b-4c91-a021-5930456c01f7.jpg)

6bb0a223-ab7a-46bd-878c-1bcbaa65b93c.jpg)

9142e13d-f110-4f89-9994-038f903b6e6a.jpg)

563b4d9f-4524-48d8-828e-38a8f3672ed5.jpg)

58a3e600-b0a9-40a3-a09f-e56b265c9a64.JPG)

518a10a8-01b8-44b8-9ab7-5714f9ab0b16.jpg)