為迎接8月15日第二個“全國生態日”,8月初起,《萬物共生大講堂》在國家植物園科普館拉開了“全國生態日”系列科普講座主題月的序幕。邀請的6位植物、動物、古生物及天文等領域的專家,分享萬物世界的精彩故事,讓觀眾體驗到生物多樣性的無窮魅力。

國家植物園(北園)副園長魏鈺主持活動 國家自然博物館教授李建軍巧妙地運用一系列引人入勝的照片和視頻,激情洋溢地講述了恐龍的故事,讓觀眾感覺穿越時空去探索恐龍的神秘世界。

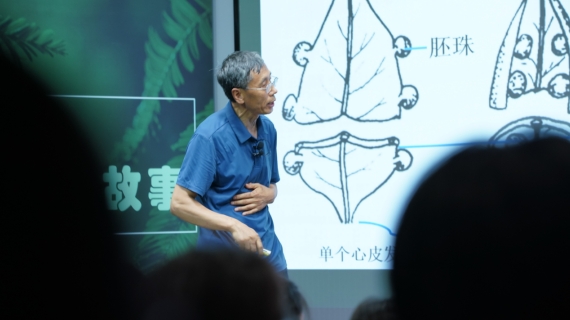

國家自然博物館教授李建軍做演講 種子是植物傳宗接代的載體,才能讓生命生生不息繁衍下去。那么,植物從開花到結果,百花齊放,蜂飛蝶舞,這一過程中到底經歷了一場怎樣的生物化學過程和形態演變呢?植物果實也有真假之分嗎?肉果、堅果到底是什么樣子?單果、復果又是源何而出?針對這些問題,北京師范大學生命科學院教授劉全儒,通過圖片展示、案例分析,深入淺出地作了講解,觀眾欣賞到植物之美,感受進化的精致,進而萌發出對生命的尊重,對生物多樣性的珍視。

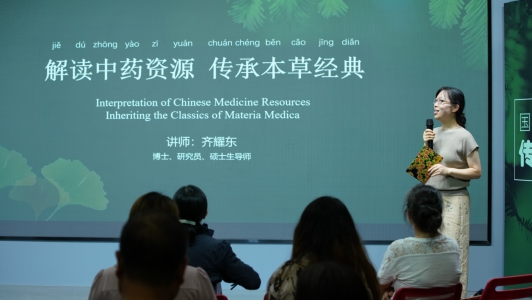

北京師范大學生命科學院劉全儒教授做演講 腹面扁平,背部隆起,整個身體呈半球形,就好像我們用來舀水的葫蘆瓢似的,這就是俗稱“花姑娘”的瓢蟲。瓢蟲每天吃多少只蚜蟲?瓢蟲的鞘翅斑紋為何變化多端?有著什么樣的適應意義及遺傳規律?瓢蟲的“上進心”到底長在哪兒?北京市農林科學院植物保護研究所研究員虞國躍將帶領觀眾進入了一個充滿奇幻色彩的昆蟲世界。北京市野生動物救護中心高級工程師史洋將以“永不停歇的閃電俠”為主題,帶公眾解密北京雨燕的背后科學故事。 據國家植物園科普館副館長、《萬物共生大講堂》負責人陳紅巖介紹,此次系列科普講座不僅是一次跨學科的交流與碰撞,更承載著對人類與自然關系的深刻反思,提醒人類要更加珍視與自然的和諧共生,認識到生物多樣性不僅關乎自然的平衡,更直接影響到人類的生活質量和未來發展。

國家植物園科普館副館長陳紅巖主持講座 《萬物共生大講堂》是國家植物園傾力打造的生物多樣性科學文化公益論壇,在專家和公眾之間架起一座溝通的橋梁,以“講好中國植物故事、傳播生物多樣之美”為宗旨,邀請各類生物及生物多樣性研究等方面的專家,向公眾傳播科學文化知識,把“與自然共生、與萬物共融”的五千年中華文明精神特質傳播好。至今,已舉辦兩季近50期,受到廣泛好評,吸引30多萬網絡觀眾和3000多名現場觀眾。(陳紅巖 李希龍) |

26ced723-83e9-46aa-9f33-327164fab257.jpg)

ad225828-ca44-43e5-b164-ca05e8240780.jpg)

4f694c33-95e8-434b-92fb-891b7ea414ca.JPG)

9fa5ab24-96ad-4bb9-afa1-7baf0d5f4bab.JPG)

144599ac-8b02-47a7-bfba-6e7ebed1b6ac.jpg)

f90847a7-4082-4d82-aaf2-f13a9be8833b.jpg)

503aaa43-de5b-4c91-a021-5930456c01f7.jpg)

6bb0a223-ab7a-46bd-878c-1bcbaa65b93c.jpg)

9142e13d-f110-4f89-9994-038f903b6e6a.jpg)

563b4d9f-4524-48d8-828e-38a8f3672ed5.jpg)

58a3e600-b0a9-40a3-a09f-e56b265c9a64.JPG)

518a10a8-01b8-44b8-9ab7-5714f9ab0b16.jpg)