山門 ■本期執行:張素萍 許鈸鈸 王柏峰 林燦鑫 時光重回1174年,時值南宋淳熙元年十二月初一日。 九日山下,通遠王祠,檀香繚繞,鼓樂喧天;九日山前,晉江江面,舟舶遮江,旗幡蔽日。市舶提舉(相當于現在的海關關長)虞仲房,偕同幕屬洪子用、朱彥欽,以及趙德季、趙致孚等皇族成員,來到延福寺旁的通遠王祠。祭壇上,已擺好羊、豬、酒等祭品,他們上香、奏迎神曲,虞仲房宣讀祈風文,向海神通遠王祈風。 這是遵照舊例舉行祈風祭海的祭祀儀式。為鼓勵商舶來泉貿易,在泉州負責海外貿易管理的國家專員、地方官及皇室成員,每年舉行祈風祭典。待祭典完成,他們登游九日山,把祈風的經過鐫刻于石上。于是,一方現存最早的祈風石刻“出爐”了。 這只是九日山上10方祈風石刻誕生的一抹掠影。在以“山中無石不刻字”著稱的九日山,其東西雙峰崖壁上,10方宋代航海祈風石刻,吸引了世界的眼光。這些全國絕無僅有的瑰寶,記載了1174年至1266年間的官方祈風盛典,是世界僅存的為往來商舶祈求順風和平安的文字記錄。 10方碑文中,記載歷次參與祈風活動的市舶司官員共9人,泉州地方軍政要員共58人,有18人為皇族。這也說明祭典由官方主導,體現了宋代市舶司制度下,國家力量對海洋貿易的倡導和管控。 跨越數百年,一方方石刻,銘記城市記憶,留下可供觸摸的人文脈絡,是凝固在崖壁上的史書,也是宋代航海文化與海神信仰的重要物質遺存。 九日名山藏至寶 祈風國典禱通航

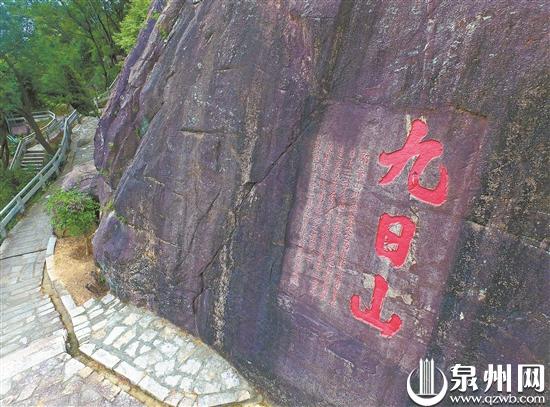

山上的石刻 記者見聞 名山多古跡 78方石刻記錄歷史 南安市豐州鎮,晉江中游金溪北岸,距離泉州城區7公里的所在,九日山祈風石刻在一片蒼翠山色的掩映下,更添了幾分書卷氣和滄桑感。3月13日上午,記者一行驅車來到以“山中無石不刻字”著稱的九日山。 正是早春時節,山腳下的延福寺旁,嫣紅的木棉花綴滿枝頭。穿過寺廟,徐步而上,綠樹成蔭,鳥鳴陣陣,山中“山、寺、溪、橋”交相輝映,一步一景。在泉州,九日山古跡遍布婦孺皆知,無論是1400多年前印度高僧拘那羅陀譯經之處,還是宋代祈風石刻群和歷代文人墨客登臨所留摩崖題刻,抑或是秦君亭、姜相臺等“三十六奇”遺景,都寫滿了歷史的厚重。 眾多石刻群中,以現存的78方宋代以來的石刻最為珍貴,其中有10方12—13世紀的祈風石刻,是世界僅存的為往來商舶祈求順風和平安的文字記錄。 “你看,這就相當于那個時代的官方微博,雖然文字不長,但時間、地點、人物、事件等‘新聞五要素’很齊全。”原九日山文管所所長胡家其指著其中一方石刻風趣地介紹,這是全山現存最早的祈風石刻,也是珍貴的書法藝術資料。記錄的是南宋孝宗淳熙元年,泉州市舶司虞仲房率領眾幕僚到延福寺側的通遠王祠舉行祈風典禮。 在胡家其的講解下,一方方石刻的歷史生動了起來:“舟舶遮江,旗幡蔽日,香煙繚繞,鼓樂喧天”是祈風儀典進行時的盛景;“彝典云何哉”是對國運維艱、朝局風雨縹緲時的感慨……每一方石刻,都是一份珍貴的歷史檔案,記錄了宋代海洋貿易與季風的周期性等歷史信息,彌足珍貴。

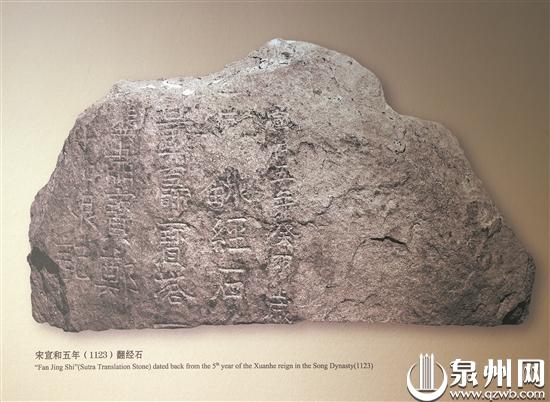

祈風石刻 專家講述 10方祈風石刻 解開國家彝典密碼 “宋以來的石刻共78方,其中宋代航海祈風的石刻有10方,記載了1174年至1266年間的官方祈風盛典。”隨著九日山文保中心主任何春燕的講述,一段關于宋代祈風彝典的歷史文化密碼隨之解開。 數個石刻“之最” 還原祈風“國典” 這10方祈風石刻分布于九日山東、西兩峰,東峰2方、西峰8方,其中記載冬季啟航祈風的有6方,記載夏季回航祈風的有3方。這些祈風石刻,皆記述了時間、地點和參加者。文字為媒,鐫刻為證,考古專家們由此析出祈風石刻數個“之最”—— 時間最早的為南宋淳熙元年(1174年);時間最晚的是南宋咸淳二年(1266年);記載參與人數最多的是“南宋章梾等祈風石刻”,至少17人參加;祈風文字數最少的是“南宋趙師耕祈風石刻”,全文24字;唯一一方記載一年兩季祈風的是1188年的“南宋林枅等祈風石刻”;唯一一方既記載祈風又記載求雨的是1258年的“南宋方澄孫等祈風石刻”。 石刻上的文字,有的雖寥寥數字,卻字字精絕、內藏玄機,背后是鮮為人知的史海珍聞。比如:“遵令典”意即遵照法令,說明祈風是官方正式的制度;“修故事也”,說明祈風是由來已久的制度;“待潮泛舟而歸”,說明宋時海潮可直達九日山下,參加者可乘船而返;“遵彝典也”,以及兩知泉州的真德秀點明祈風乃“國有典祀”,均證明祈風在南宋已是國家祭典…… 參與者也是濃墨重彩的一筆。10方碑文中,記載歷次參與祈風的市舶司官員共9人,泉州地方軍政要員共58人,有18人為皇族。從皇族宗室,到泉州郡守、通判、左翼軍統制,再到提舉市舶、提舶市丞,一個個今人頗感陌生的官銜,證實了祈風祭典的“官方屬性”,佐證了典禮規格之高、分量之重。 “這些珍貴的石刻歷史檔案,體現了宋代市舶司制度下國家力量對海洋貿易的倡導和管控。”何春燕表示。

石碑 敬祭海神求賜風 祝禱商舶揚帆通航 那么,為何選在九日山祈風?答案與泉州古代海外交通貿易分不開。 回撥時針數百年,九日山前的梁安港古渡,一江晉水浩蕩東去,波通外海。早在南朝,這里就是著名良港,是泉州最早的對外交通港口之一,一艘艘海船從這里揚帆起航,遠涉重洋。彼時,印度高僧拘那羅陀乘船至此,在九日山譯經三載,為這一方異水奇山平添一抹瑰麗。 隨著古刺桐港日漸興盛,宋代泉州出現“漲海聲中萬國商”的繁榮景象,海外貿易成為國家的重要財源。1087年,福建提舉市舶司在泉州設立,管理進出口船舶,實行“抽解”“博買”等職責,治理港口的同時,招徠、接待、管理外商。 “當時只能憑風遠洋,中外商船,夏御東南風而來,冬乘西北風出海。官府為迎送蕃商首領,鼓勵來泉貿易,每年舉行祈風祭典,敬祭海神,向通遠王祈求賜風。”在胡家其的講述下,一幅官方祈風祭典的歷史畫卷漸漸展開—— 九日山下,通遠王廟,檀香繚繞,鼓樂齊喧;晉江江面,中外商船,舳艫相銜,帆篷如云。在泉州負責海外貿易管理的國家專員、地方官以及皇室成員等盛衣畢至,祭壇上陳列羊、豬、酒等祭品,眾官上香,奏迎神曲,宣讀祈風文,向海神通遠王祈求賜風,讓商舶往返暢行。儀式非常隆重,待禮成后,參與者在延福寺宴飲,乘興登游九日山,再將祈風的經過鐫刻于山中巖壁間,留下不朽的記錄。 往事越千年。如今,這些凝固古老海神信仰的祈風石刻,是泉州作為宋元時期世界海洋商貿中心的城市記憶,也是中國古代海外貿易管理制度的縮影,還是古代世界文明通過海洋友好交往的歷史見證,它所承載的開放包容、和諧共贏理念,為新時代構建人類命運共同體提供寶貴借鑒。

胡家其 護遺者說 32年“守山人” 一人護遺全民護遺 舉世矚目的九日山祈風石刻,全國絕無僅有的瑰寶,“沉默的石頭”一旦說起話來,整個世界都熠熠生輝。然而,1989年一個雨天,獨自撐傘在九日山繞了兩圈的胡家其,心中卻滿是疑惑,“這么一座不起眼的小山,為什么會吸引世界的眼光呢?”當時他不曾想過,自己將用32年的守山生涯將答案向世界宣告。

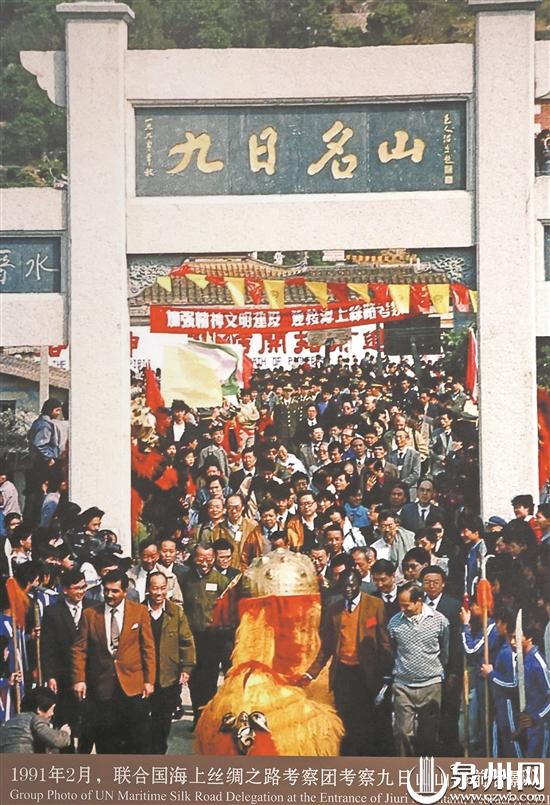

九日山祈風石刻展示館內的收藏 驚艷世界 聯合國考察團立碑盛贊 1989年,泉州被列入聯合國教科文組織海上絲綢之路考察點,“國保”九日山是重要的考察點之一。彼時,原系南安市高甲劇團民樂演奏員的胡家其,正停薪留職“下海”,是廈門一家外資企業總經理,每月拿著1500元港幣的高薪。然而,一紙命令讓他回到了南安,“搞好石刻整理、準備迎接聯合國考察”。猶豫了三個月,他還是接下了這個月工資僅38.5元,但“對泉州來說非常有世界意義”的任務。 保管員、接待員、衛生員、講解員、防火員……看著眼前一片荒蕪的九日山,那幾年胡家其身兼數職,起早摸黑修橋鋪路,拆掉雞圈豬圈,修葺九日山。而最難最重要的還是石刻,為了更好地保護文物,他專程找到泉州海交館研究員李國清請教,研修各種與九日山有關的書,在專業人員的指導下完成了石刻清洗和描紅,“描完一方石刻至少兩天,一次得花3個月”。32年來,這樣的工程進行了五次。 終于,1991年2月16日,九日山迎來“大考”!當天,來自非洲、美洲、歐洲和亞洲的聯合國教科文組織海上絲綢之路考察隊員30多人,乘坐阿曼蘇丹提供的“和平號”考察船來到這里。 “OK!OK!Very good!”胡家其忘不了,考察隊員一見九日山便盛贊不已,并留下目前九日山唯一的一方英文石刻,上面寫著:“作為朝圣者,我們既重溫這古老的祈禱,也帶來了各國人民和平的信息,這也正是聯合國教科文組織絲綢之路——對話之路綜合研究項目的最終目的。為此,特留下這塊象征友誼與對話的石刻。”

九日山祈風石刻展示館內的收藏 自發組織 周邊村民重現祈風祭典 九日山就此在世人眼前閃耀,而胡家其的使命卻沒有就此結束。相反,九日山成了他往后生命中難舍的情緣。1991年、1997年、2018年……聯合國專家學者先后前來九日山13次,胡家其接待了11次。守山32年,他接待了來自120多個國家的專家學者,諾貝爾文學獎得主莫言、聯合國教科文組織官員迪安博士等都因他出彩的“解讀”,對這座山著迷不已。 胡家其也成為周邊村民眼中不折不扣的“山神”。也許是受他影響,也許瑰寶自有的力量,越來越多的村民加入守護文化遺產的隊伍。他們制定《豐州鎮旭東村九日山遺產保護村民公約》,主動支持遺產保護管理工作。為讓人們更直觀地了解祈風石刻,1998年起,150多名村民晚上排練,自發參與《九日山祈風儀典》仿古表演。后來他們還將祈風儀式表演做成文化長廊,人們一走進九日山,通過文化長廊就能感受這一古老的儀典。 與山為鄰,以石為伴,胡家其對九日山一草一石如數家珍。去年,他從九日山文管所所長的位置退休了,但他與九日山的緣分遠未結束。 文物保護大事記 1961年,九日山祈風石刻、石佛和石佛亭被列為首批省級文保單位; 1963年9月,福建省文物管理委員會撥專款,委托南安縣人民委員會文化科,對九日山摩崖石刻進行保護修整; 1980年2月,南安縣文物管理部門在九日山建立文物保護小組; 1984年8月,南安縣政府發布《關于加強九日山文物保護區管理的通告》; 1986年6月,南安縣成立九日山摩崖石刻文物保管所; 1988年1月,國務院公布九日山摩崖石刻為第三批國保單位,同年豎立保護標志碑; 1996年9月,福建省政府公布了九日山摩崖石刻保護范圍; 2002年10月,南安市政府發布《關于加強九日山文物保護管理的通告》,制訂保護措施; 2005年,福建省文物局建立《全國重點文物保護單位——九日山摩崖石刻記錄檔案》; 2016年1月,南安市成立南安市九日山文化保護管理中心。

九日山祈風石刻展示館內的收藏 相關閱讀 ★《祈風文》(節選) 惟泉為州,所恃以足公私之用者,蕃舶也。舶之至時與不時者,風也;而能使風之從律而不愆者,神也。是以國有典祀,俾守土之臣,一歲而再禱焉。……舳艫安行,順風揚颿,一日千里,畢至而無梗焉。是則吏與民之大愿也。 ——泉州太守真德秀 ★現存最早的祈風石刻 原文:淳熙元年,歲在甲午季冬朔,吳人虞仲房帥幕屬洪子用、朱彥欽、趙德季、趙致孚,祈風于延福寺通遠祠下,修歲祀也。與者許稱叔、吳景溫、聞人應之、趙子張。 譯文:淳熙元年歲次甲午(1174)十二月初一日,江浙人虞仲房帶領幕屬洪子用、朱彥欽、趙德季、趙致孚(等人),到延福寺側通遠王祠祈風。這是遵照每年舊例舉行祈風祭海的祭祀儀式。參與者:許稱叔、吳景溫、聞人應之、趙子張。 ★字數最少的祈風石刻 原文:淳祐丁未仲冬二十有一日,古汴趙師耕以郡兼舶,祈風遂游。 譯文:淳祐七年歲次丁未(1247)十一月廿一日,開封趙師耕以泉州郡守兼市舶司提舉身份祈風禮成之后游覽(勝區)。 ★唯一記載祈風又求雨的石刻 原文:寶祐戊午四月辛卯,莆田方澄孫被旨攝郡兼舶,越十有八日戊申,祈風延福,壽陽紀智和、開封趙夢龍、三山彭樵、王廣翁、趙時僠、豫章李宏模同會,遵故事也。時農望方切,并以雨禱,瓣薌讒興,霢霂隨至。乃書于石以紀之云。 譯文:寶祐六年歲次戊午(1258)四月辛卯日,莆田方澄孫,接受圣旨代理(泉州)郡守兼市舶司提舉,過了十八日戊申(日),到延福寺祈風。壽陽紀智和、開封趙夢龍、福州彭樵、王廣翁、趙時僠、豫章李宏模等人一同聚會,遵照以往例行的事。當時農夫望雨心情剛切,兼以禱雨。果品香花才開始陳列,蒙蒙細雨隨之而來。于是在石上刻寫以紀這件事。 |

26ced723-83e9-46aa-9f33-327164fab257.jpg)

ad225828-ca44-43e5-b164-ca05e8240780.jpg)

4f694c33-95e8-434b-92fb-891b7ea414ca.JPG)

9fa5ab24-96ad-4bb9-afa1-7baf0d5f4bab.JPG)

144599ac-8b02-47a7-bfba-6e7ebed1b6ac.jpg)

f90847a7-4082-4d82-aaf2-f13a9be8833b.jpg)

503aaa43-de5b-4c91-a021-5930456c01f7.jpg)

6bb0a223-ab7a-46bd-878c-1bcbaa65b93c.jpg)

9142e13d-f110-4f89-9994-038f903b6e6a.jpg)

563b4d9f-4524-48d8-828e-38a8f3672ed5.jpg)

58a3e600-b0a9-40a3-a09f-e56b265c9a64.JPG)

518a10a8-01b8-44b8-9ab7-5714f9ab0b16.jpg)