霞洲社區青獅陣新型公共文化空間的巨型青獅頭用3D打印技術制作 13日,記者從市文旅局獲悉,市委、市政府2024年實施“建設24個新型公共文化空間,打造便民文化圈”為民辦實事項目全部完成,并對外開放,提供豐富的公共文化服務和產品,讓群眾近距離感受文化,享受有溫度、有互動、接地氣的公共文化服務。 傳統文化和現代藝術相結合 走進鯉城區江南街道霞洲社區青獅陣新型公共文化空間,滿墻的照片映入眼簾,一張張略微泛黃的照片無聲講述著霞洲青獅陣(刣獅)的悠久歷史,一個個被定格的精彩瞬間,生動展示了青獅表演的獨特藝術魅力。而最引人注目的,當屬展廳中央懸掛著的巨型青獅頭模型藝術裝置,它采用3D打印技術制作,將青獅頭等比例放大,分塊拼接而成,直徑達兩米。 據介紹,青獅陣新型公共文化空間通過傳統文化和現代藝術相結合,選擇適合展示內容的展示手段,如圖文上墻、實物展示、多媒體設備播放等。運用現代化的裝置、電子屏幕等,以多樣化的形式展示霞洲青獅陣的歷史沿革與傳承傳習成果。項目包括巨型獅頭、博物館級展示柜、武器與旗幟展示區、宋江陣微縮模型、大屏幕電視、新獅頭制作,通過展示和互動,打造一個集觀賞、學習、互動于一體的公共文化空間,充分展現青獅陣這一傳統項目的文化特色,弘揚中華武術精神,成為傳承和教育的重要平臺。

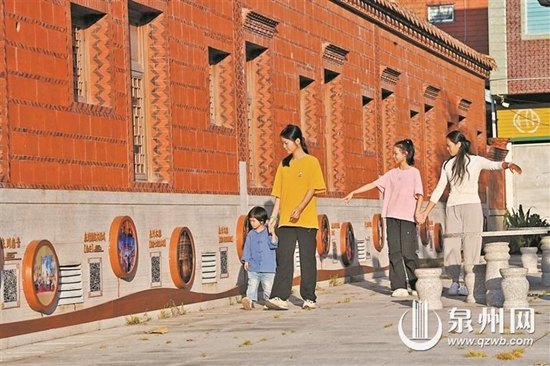

東湖街道少林社區新型公共文化空間的非遺文化走廊 融入少林元素的文化空間 豐澤區東湖街道少林社區新型公共文化空間圍繞“德善少林”黨建品牌,融合周邊公共文化資源,以“創新、非遺、人文、開放、共享”為理念,以“美感與實用結合、凝聚與引導并重、悟識和踐行同步”為原則,與泉州非遺館、東湖中心幼兒園、豐澤區源泉養老服務中心等單位合作,融合長者食堂、鄉村戲臺等元素,建設集休閑娛樂、文藝表演、閱讀沙龍、動手體驗于一體“德善廣場”、非遺文化傳習長廊,以及兒童“家庭能手”體驗驛站,豐富公共文化空間的形態和內涵。 在非遺文化傳習長廊,出磚入石的閩南建筑風格,德化瓷、剪紙、影雕、花燈等陳設,處處透出濃郁的閩南文化氣息;紅墻上印有“眾人一樣心,黃土變成金;三人四樣心,賺錢不夠買燈芯”等俚語,融入少林元素的新型公共文化空間傳遞出鄰里和諧、家園共造的溫馨氛圍。

九日山文化遺產新型公共文化空間成為不少市民、游客的打卡點 文化空間成“九日山第一印象” 走進南安市豐州鎮九日山文化遺產新型公共文化空間,在九日山景區游客入口外右側的紅磚古厝墻上有“南安好非遺 古今共傳承”的導覽牌,舉目望去,燈會、提線木偶戲、木雕、南音……一幅幅展示本土非遺項目的照片被裝裱在圓形相框里,猶如車輪滾滾向前。走廊上,有石桌椅和遮陽傘。走廊盡頭,是一個融合帆船與紅磚厝元素的照片打卡點。景區入口處的廂房改成了文化墻和讀書吧,通過提升顏值、豐富文化內涵,在游客心中打造溫馨、有品位的“九日山第一印象”。 據介紹,該文化空間將九日山現有入口處的廂房改造為讀書吧,提高世遺點九日山入口處的顏值及文化含量,同時將遺產文化窗口服務、體驗的功能融入其中;改造九日山入口處東側的閑置空地,設置“數字閱讀區”“非物質文化遺產文物數字體驗區”,通過數字資源的投放及空間的改造,展示南安豐富的文化資源,營造濃厚的文化氛圍。 小而美的公共閱讀和藝術空間 2024年,泉州市在11個縣(市、區)和泉州臺商投資區各選取2個鄉鎮(街道)建設新型公共文化空間,共24個。新型公共文化空間的場景營造,包括空間的整體文化風格和美學特征,涉及體驗、符號、價值觀與生活方式等文化意涵,更關注以人為中心的參與和體驗,表現形式包括文化藝術場景、休閑娛樂場景、生活服務場景和自然生態場景。 市文旅局有關負責人介紹說,我市通過社會化合作等方式,在所選取的鄉鎮(街道)區域內的商圈、文化園區、A級景區等區域,按照規模適當、布局科學、業態多元、特色鮮明的要求,創新打造融合圖書閱讀、藝術展覽、文化沙龍、輕食餐飲等服務的“城市書房”“文化驛站”等新型文化業態,營造小而美的公共閱讀和藝術空間,努力推進全市公共文化服務高質量發展,不斷提升基層群眾文化獲得感。(融媒體記者 王金植/文 市文旅局/供圖) |

26ced723-83e9-46aa-9f33-327164fab257.jpg)

ad225828-ca44-43e5-b164-ca05e8240780.jpg)

4f694c33-95e8-434b-92fb-891b7ea414ca.JPG)

9fa5ab24-96ad-4bb9-afa1-7baf0d5f4bab.JPG)

144599ac-8b02-47a7-bfba-6e7ebed1b6ac.jpg)

f90847a7-4082-4d82-aaf2-f13a9be8833b.jpg)

503aaa43-de5b-4c91-a021-5930456c01f7.jpg)

6bb0a223-ab7a-46bd-878c-1bcbaa65b93c.jpg)

9142e13d-f110-4f89-9994-038f903b6e6a.jpg)

563b4d9f-4524-48d8-828e-38a8f3672ed5.jpg)

58a3e600-b0a9-40a3-a09f-e56b265c9a64.JPG)

518a10a8-01b8-44b8-9ab7-5714f9ab0b16.jpg)