編者按: 僑批作為特殊的跨國家書,承載了老一輩華僑華人在海外艱苦創業、報效桑梓的歷史記憶,隨時間日漸久遠,其文化意義凸顯,史料價值漸高。由鯉城區僑聯主辦、東南網泉州站協辦的“鯉僑番批”專欄推出系列報道,用鏡頭和筆觸記錄鯉城僑批史實故事。 本期帶你走進文記信局,一起了解僑批文化,弘揚傳承華僑愛國愛鄉精神。

1948年4月,菲律賓南華信局委托文記信局寄給晉江永寧蔡天保的僑批(來源:《閩南僑批大全》第一輯) 東南網12月23日報道(本網記者 施遠圻 通訊員 鯉僑)文記信局創辦于1920年,經營僑批業務30年左右。如今,其遺留下的經營樓房(文記信局遺址),以及其散存在民間僑眷和藏家的僑批,成為一段僑批業的特殊記憶。 信局場所:寮仔街最早的鋼筋水泥樓房

寮仔街文記信局遺址樓梯已顯斑駁。東南網記者 施遠圻 攝 走進鯉城區中山南路寮仔街17-1號文記信局遺址,這是一棟四層鋼筋水泥結構樓房。因年久失修,且多個房間分租給不同住客,樓內已顯臟亂破敗,但往昔信局經營的痕跡依然清晰可見。

朱如磬老人家講述文記信局往事(楊月萍 攝) “這棟樓房建成于1949年,當年站在樓頂可以眺望到遠處的紫帽山,所以取名‘瞻紫樓’,這也是寮仔街所在片區最早的鋼筋水泥結構樓房。那時用作文記信局的經營大樓,人來人往,很是熱鬧。”今年88歲的朱如磬是曾文池的兒媳婦,生于寮仔街、長于寮仔街的她在未嫁入曾家時就已見證了文記信局生意的紅火。據她介紹,曾文池酷好讀書學習和鉆研業務,瞻紫樓建成后,出于愛書情結刻制了一枚“瞻紫樓藏書”印章。

“瞻紫樓藏書”印章。東南網記者 施遠圻 攝

頂樓原有的“瞻紫樓”牌匾已遺失。東南網記者 施遠圻 攝 瞻紫樓的一樓是當時信局經營的門面;二至四樓設有多個房間,主要作為存放僑批的庫房、信局員工食堂以及曾家人自己生活起居的地方。

房屋天花板雕有不同圖案。東南網記者 施遠圻 攝

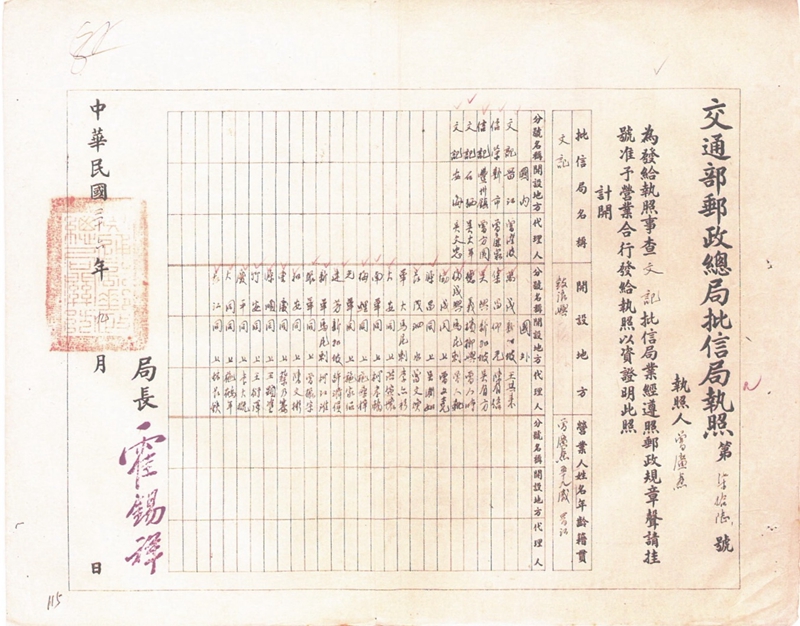

天井已被后人用鐵欄桿封起來。東南網記者 施遠圻 攝 廳堂的一樓到四樓設有天井,比通常的要小得多,其作用以吊運物品為主、采光為輔。“這個天井在信局經營中用處很大,非常便利底樓到頂樓上下吊運物件和僑批。當時信局生意興隆,海外寄來的批袋很重,有時也通過天井吊上樓,暫存二、三樓庫房保管更安全。”朱如磬說。 掃雷艇排雷:保障僑批安全 文記信局創辦人出生地晉江金井,是以菲律賓華僑為主的著名僑鄉。由于地緣和親情關系,文記信局通匯地域菲律賓為主,少數通匯新加坡、馬來亞(今馬來西亞,下同)、印尼、緬甸等國家。《泉州僑批業史料》中寫道:“文記信局當時所收的委托局雖只三數家,但業務不少,1933年因與委托局建南信局(經營者也是金井人)發生惡感,該局將業務改委錦昌信局,遂大受影響,以營業減少、利不及費而歇業。之后時而營業,業務起伏。抗戰勝利后,信局繁興,在菲多招收委托局,乃重整旗鼓,在泉繼續開辦,業務較前為多。”其國外分聯號從1945年17家發展到1947年23家。1947年國民政府交通部郵政總局換發的“文記批信局執照”載明:在國外菲律賓馬尼拉、新加坡、印尼泗水、馬來亞檳榔嶼、緬甸仰光有23家分聯號,在國內晉江(今鯉城區)、新市、豐州鎮、石獅、安海有5家派送分聯號。

1947年文記批信局執照(來源:《福建僑批檔案文獻匯編》)

1948年1月,菲律賓南華信局委托文記信局寄給石獅湖邊鄉吳媽基的僑批(來源:《閩南僑批大全》第一輯) “抗戰結束后,公公在泉州復辦信局,憑借之前的經驗和人脈關系,且其誠信經營、能準時把僑批送到收批人手中,當時在菲律賓口碑很好,所以信局業務蒸蒸日上,生意很不錯。”據朱如磬回憶,抗戰結束后,通往菲律賓的海域還隱藏著不少水雷,經常會炸毀船只,為安全把僑批送達,曾文池不惜血本,與人重金合租掃雷艇排雷,以確保僑批平安跨越廈門——菲律賓馬尼拉海域。

菲律賓仁和信局委托廈門文記局寄送至晉江厝上村邱奕烽收的僑批(來源:《閩南僑批大全》第一輯) 帶領同業籌軍糧支援解放廈門 《泉州僑批業史料》收錄了1940-1949年晉江縣(地域包括今鯉城區、豐澤區、洛江區、晉江市、石獅市、泉州經濟技術開發區,下同)銀信業同業公會第一至第四屆當選職員(委員)名冊,曾文池在公會中的職務按執行委員、理事、常務理事、理事長逐屆遞升,折射出那段時期文記信局在晉江縣僑批業界的地位不斷提高,也映證了曾文池專業能力強、信譽度高,在業內頗具威望。

1949年2月《晉江縣銀信業公會第四屆當選職員名冊》(來源:《泉州僑批業史料》)

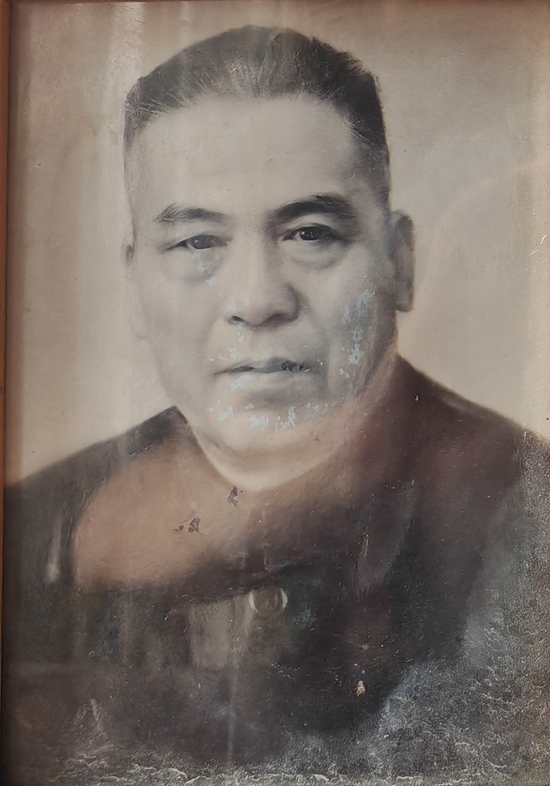

曾文池照片(嚴柔欣 攝) 晉江縣銀信業同業公會是一個全縣性商業組織,主要任務是:團結國內同業,維護同業的合法權益,聯系國外同業組織,溝通海外有關業務和僑情。根據時局變動,公會的具體任務在不同時期也會有所側重。1949年曾文池擔任公會理事長,這時期多了一項主要工作是組織同業籌借軍糧支援解放廈門。當年秋,泉州解放伊始,僑匯一度停頓,全行業星散,留泉的同業成員只剩三數家,組織支援工作相當困難。但曾文池仍堅定帶領留泉成員,分頭負責聯系星散回鄉成員,積極組織并最終很好地完成籌借軍糧軍柴任務,為支援解放廈門作出了不可磨滅的貢獻。

1947年德裕瓷莊贈送文記信局的瓷盤(楊月萍 攝) 因文記信局能很好地幫助菲律賓等地華僑與泉州親人傳遞銀信和思念之情,不少文人雅士感念于此,會贈送瓷器、字畫給曾文池。朱如磬手中保存有幾個瓷器,其中一個瓷盤便寫有“文記信局惠存,德裕瓷莊贈1947”等字樣。

贈送曾文池的瓷碗(楊月萍 攝) 現如今,信局已然不在,僑批所存無幾,88歲的朱如磬仍希望將過去的故事講述給晚輩們聽,讓后世人記住,鯉城區的中山南路寮仔街曾經有一家文記信局,是如何在特殊年代克盡艱險運送跨洋過海僑批,如何安全快速派送僑批,以便利海外思鄉戀家的游子,造福家鄉的華僑眷屬。 信局簡介:文記信局系晉江金井人曾文軌(又名曾廣燾)、曾文池、曾文章三兄弟于1920年在廈門鼓浪嶼創辦,通匯地域以菲律賓為主,少數通匯新加坡、馬來亞(今馬來西亞)、印尼、緬甸等國家,總體經營規模屬同時期信局中等偏上水平。1933年文記信局受多種因素影響歇業,之后時而營業時而歇業。1945年抗日戰爭勝利后,曾文池在晉江縣城新橋頭(今鯉城區臨江街道新橋社區轄地)復辦文記信局。1949年,曾文池將文記信局搬遷至晉江縣城中山南路182號(今鯉城區中山南路166號和168號,即寮仔街17-1號)經營,1950年初停辦。 |

26ced723-83e9-46aa-9f33-327164fab257.jpg)

ad225828-ca44-43e5-b164-ca05e8240780.jpg)

4f694c33-95e8-434b-92fb-891b7ea414ca.JPG)

9fa5ab24-96ad-4bb9-afa1-7baf0d5f4bab.JPG)

144599ac-8b02-47a7-bfba-6e7ebed1b6ac.jpg)

f90847a7-4082-4d82-aaf2-f13a9be8833b.jpg)

503aaa43-de5b-4c91-a021-5930456c01f7.jpg)

6bb0a223-ab7a-46bd-878c-1bcbaa65b93c.jpg)

9142e13d-f110-4f89-9994-038f903b6e6a.jpg)

563b4d9f-4524-48d8-828e-38a8f3672ed5.jpg)

58a3e600-b0a9-40a3-a09f-e56b265c9a64.JPG)

518a10a8-01b8-44b8-9ab7-5714f9ab0b16.jpg)