登塔探因 防滲水最急切

西塔頂層滲水明顯

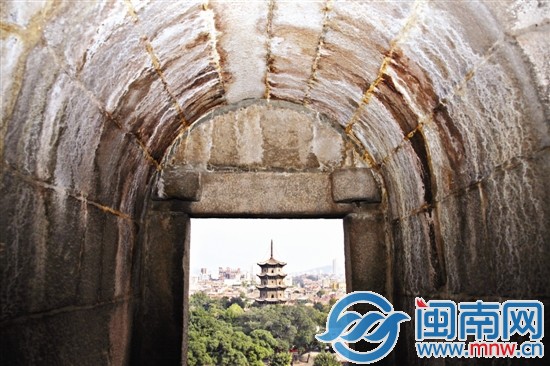

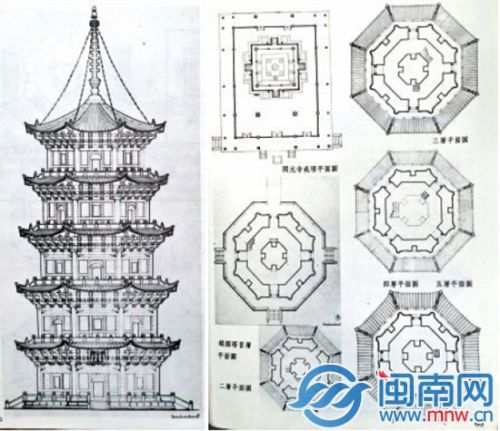

從西塔看東塔,猴行者浮雕在站立千年后風化嚴重 東南網7月22日訊(海峽都市報記者 劉燕婷 陳紫玄 實習生 嚴玉蓮 文/圖)東西塔漏雨滲水造成的石質構件損害情況如何?昨天,為了讓大家能更直觀地看到目前東西塔的現狀,泉州市文保中心副研究館員姚洪峰,領著媒體記者登上了西塔。 眼前是一覽無遺的東西塔表面風化問題,身后是十年調研后的東西塔“體檢報告”。時隔60余年,東西塔將再次啟動修繕,預計用時1年,勾縫防滲漏是重點工作。昨天,海都報獨家關注推出報道,引起廣泛關注。 過去這十年,中國文化遺產研究院副總工程師沈陽、中國文化遺產研究院陳青、泉州市文保中心副研究館員姚洪峰等三人,全程參與了東西塔勘察調研。這次修繕,他們三人也將作為主要的技術負責人,全程參與并指導修復工作。我們有幸采訪了他們,講述各自與東西塔的情緣,解密勘察體檢過程和施工要點。 泉州市文廣新局副局長出寶陽說,根據相關要求需要在既定的時間內完成修繕,本次修繕最重要的是治理漏雨滲水問題,相關部門將發揮協調督促的作用。 據悉,本次東西塔修繕工程耗資約300余萬,由國家文物局出資。  西塔頂有不少白色水漬痕跡 【登塔體驗】 塔上走廊 可見風化石屑 昨天上午10點,西塔。 盛夏的熱浪,在西塔紅色的塔門后,瞬間遁了形。與塔外石雕精美不同,塔內則低調很多,都是未經雕刻,墻面上不時可發現舊時的標語。 用花崗巖石塊建成的塔心柱呈八角形,貫穿于各層,支撐起整座塔。塔內一樓至二樓是鐵質樓梯,窄得只能走一個人,坡度陡到要扶著扶手才不犯怵。二層到五層是木梯,部分已經風化斷裂,木扶手也有了松動的痕跡。 塔內塔外是兩種顏色。塔內石塊表面比較平整,被風化得少,顏色是較為均勻的白灰色系;塔外的石雕已是黃黑色調,石雕上零星裸露著風化表皮脫落后凹凸不一的石雕層。 最令人嘆息的是,四、五層外墻的浮雕風化腐蝕相當嚴重,尤其是靠近新華路一側,有的石面竟如酥油餅皮一般呈暗紅油膩半透明狀,有些已經呈現著油膩的黑。 沿著塔外只能容一人側身行走的走廊走上一圈,腳底到處是隨風剝落的石屑。 到了五層,還未及抬頭看,鋪面而來的便是一股酸臭的鳥糞味,夾雜著塔剎附近不時傳來的鳥鳴。視線可及之處便有幾處鳥窩,一處鳥窩里還有白色的鳥蛋。頂層的部分石梁連接處,有白灰色結垢,由于滲水原因,塔內部也留下了很多水流過的痕跡。  東西塔剖面圖和平面圖 早年空氣污染 加劇風化程度 “西塔的表面風化和漏水問題,比東塔嚴重。”姚洪峰邊帶路邊解說。“繞著西塔各層走廊走一圈,就可以發現,塔身的西南方向也就是靠近新華路的一側,表面風化比其他朝向的都要嚴重。”跟在姚洪峰的身后,對比這同一層外側的石雕,確實很明顯。 同一座塔,為何這一側風化最嚴重?姚洪峰說,這要追溯到上世紀八九十年代,當時西塔的西南方向,建了一家味精廠,排出工廠廢氣的煙囪剛好對著這一面直排,這些酸腐性氣體加劇了塔外石墻的損壞。 在開元寺工作了30余年的蔡其呈也佐證說,上世紀八九十年代,確實是東西塔外立面風化加劇的一個明顯時間節點。“除了這個味精廠的原因外,還有一個原因是汽車在這個時候興起。當時東塔邊上就建有一個停車場,幾十輛車子在停,而且過往的汽車也慢慢多了起來。”蔡其呈還記得,當時往東西塔上摸,手上就有一層黑油。 滲水嚴重 一二層保護較好 在西塔上走一圈,還可以發現西塔四、五層的石頭風化問題比底下三層都要嚴重很多。 “這是因為這兩層樓滲水問題最嚴重。”姚洪峰說,這兩層在雨天時,有些地方都可以看到水滴在啪嗒啪嗒直往下滴,所以水長期滲入,石頭風化得嚴重。 在東西塔的“體檢報告”中,羅列了十幾種病癥,姚洪峰告訴我們,導致石頭表面風化的原因,絕大部分是水、空氣、溫度等,人為因素占得不多。 在他出示的一份三維測試詳細圖解里,我們清晰地看到,東西塔一二層的外墻石雕,保存得要比四五層好。有些一層的石雕甚至幾乎完好,而這些石雕是平時游客可以直接手摸近看的,“一二層保存較好,有可能是因為周圍有樹木遮擋,較為陰涼,環境、空氣對它起到了減緩風化的作用。”  西塔上有的浮雕石面如酥油餅般脆弱 【十年一劍】 沈陽:怕不了解的人對塔身二次傷害 “我在30年前就開始對東西塔的調研了。”沈陽可以說是泉州人的老朋友了,“東西塔對泉州非常重要,每次對塔身的保護調研都是慎之又慎。” 沈陽說,近十年來,中國文化遺產研究院多次牽頭調研,他帶著團隊的同事來了又來。為了保留最完整的東西塔信息,他們曾為雙塔做了詳盡的三維激光測繪;為了研究填補勾縫的方案,他們自己上陣,用油畫刮刀、油畫筆清理勾縫,拿著針筒將配比好的糖水灰注入勾縫,長時間監測材料的穩定性,“東西塔太寶貴,每次調研,都是團隊的人自己動手,不假手他人,怕不了解情況的人會對塔身二次傷害。” 陳青:三四年實驗比對調配勾縫灰 1999年是陳青第一次看到東西塔,“塔身外墻石頭的表面已有些損壞了,但不妨礙塔的美麗。”那年她第一次進入塔內,沿著塔外窄窄的走廊把每層外墻的石頭看個詳細,“當時最想看的是塔外的石頭浮雕,并研究石頭表面風化的情況,在印象里,那時塔內相對平整,病癥并不很突出。” 2006年她同沈陽一起,參與了東西塔的調研保護,主要負責石頭之間勾縫灰的研究。這次登上東西塔,塔內的漏水已較為顯著,“塔內石塊沒有石刻,漏水的地方都已經出現了空鼓和起翹,將勾縫填齊,防漏水很關鍵。” 此后,她花了三四年時間,專門做勾縫材料的各種配比實驗,比對各種數據。終于選定使用傳統的蠣殼灰作為勾縫材料,并對配方比例做了最精細調整。 2014年,帶著這個全新的勾縫材料,她和調研團隊一起,用針孔注射入選作實驗的勾縫內,并對這些勾縫進行了2年的觀察。“這種傳統的方法,是目前發現的填補東西塔最成熟的材料了,也是本次修繕的配方。”  塔內的香爐內有禽蛋 姚洪峰:東西塔風化的加劇感受最深 作為泉州文保專家,姚洪峰不時就要到東西塔下轉轉。 他對東西塔的調研要追溯到上世紀80年代,“那時和華大的老師,做了一次長達5年的塔身監測,專門研究塔的結構變化。”扛著全站儀,盯著儀器上的數據,在旁人看來漫長又枯燥,可是一心撲在古建筑上的姚洪峰卻覺得,“只是5年,還是偏短,觀測的時間可以再長些,得到的結論也會更精確。” 讓姚洪峰開心的是,根據《世界文化遺產地》的要求,今后,中國文化遺產研究院將對東西塔實行長期監測,“這將會成為一個長效機制,甚至包括整個開元寺都在長期監測的范圍內。” “2006年至今的調研,我們做了很多準備工作,也比較全面了,今年把修繕方案提交到國家文物局,一次就批復通過了。”姚洪峰說,其實2009年就有醞釀要做一份修繕方案,“一開始是想做表面風化修復的,勘察越深入,發現防漏水才是最緊迫的,所以才調整了方向,有了今天的這份設計方案。” 十年來,姚洪峰感受最深的是:東西塔表面風化的速度一直在加快。每上東西塔,除了調研墻上石雕的狀況,他都會習慣性地再看看腳下,“地上又是一層的脫殼,這是從石頭表面的空鼓上掉下的一層層皮。就像人到了一定的年齡,不保養,老化的速度也特別的快。”  西塔三層以上的浮雕下均有脫落的石屑 【解密施工】 工人要學熬糯米漿 朝向塔身的鋼管要包好 目前修繕方案已定,待施工方選定后,沈陽、陳青將負責為施工人員進行崗前培訓。 “施工人員將是來自泉州本地的、技藝嫻熟的勾縫泥水工。”沈陽說,本地人對東西塔的建筑、材料、做法、工藝等都會比較了解,開工前先教會施工人員怎么調配勾縫材料,灰、砂、糯米漿、紅糖水要嚴格按方案里的比例來。屆時,他們將先教會施工人員按重量來進行配比,怎么發灰、糯米漿要怎么熬,做多稠,也都將一一講解示范。 本次施工,東西塔都將搭設腳手架。“2014年調研時,我們也有請本地的施工隊幫忙,這次搭設應該是參照上次的。”陳青說,搭設腳手架的最基本要求是不能對東西塔有二次傷害。到時地面將進行鋪墊,可用木板等材料;而每根搭設的鋼管,只要末端是朝向東西塔方向的,都要進行包裹;塔架的鋼管都不能架設在東西塔的石材上,要與東西塔保持一定距離,留出操作平臺。 為了保持四周塔架的平穩、抗風,每一層的塔架將會通過塔身的門洞連接,要求鋼管不能觸碰到塔的任何構建。“塔內正中有塔心柱,不能直線連接的,到時可能用鋼管圍繞塔心柱再做銜接穩定。”陳青說,這部分她將全程跟進指導。 |