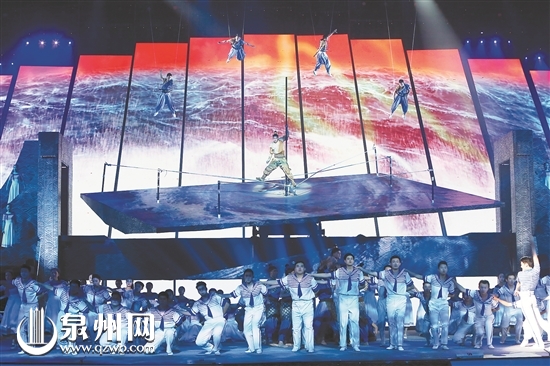

第三屆海上絲綢之路國際藝術節圓滿落幕 海藝節盡展泉州魅力 家門口暢享文化盛宴 論壇上,大咖們“論劍”海絲。 舞臺上,中外藝術家們傾情獻演;展廳內,各類藝術品琳瑯滿目;論壇上,大咖們“論劍”海絲,跨國交流……第三屆海上絲綢之路國際藝術節(以下簡稱“海藝節”)自10日開幕以來,讓泉州人民在家門口暢享一道又一道“文化大餐”。 這是一次藝術的盛會。來自30多個海絲沿線國家和地區的數十個演藝團體,聚集泉州,巡回演出,場場爆滿,令人回味無窮;而百余名中外專家、學者,縱論海絲文化,“藝術交流無國界”,思想碰撞,妙語連珠。 這是一個人民的節日。“海藝節”期間,泉州市直各單位、縣(市、區)的聯動項目達60多項,分布在全市范圍內,形成中心城區全面鋪開、周邊縣(市、區)聯動呼應的“一臺戲”,而且全部免費向海內外賓客和廣大市民開放。 這是一場全媒體狂歡。以海絲文化之名,泉州站在世界舞臺的聚光燈中,境內外39家主要新聞媒體214名記者聚集泉州,把“海藝節”變成報紙上的文圖和屏幕上的鏡像,“海絲”成為各大媒體新熱詞。這一刻,泉州在和全世界約會。 ■記者 張素萍 林福龍\文 王柏峰 莊麗祥 吳嘉曉\圖 九日山祈風(蔡永懷/攝) 國際木偶節精彩紛呈 向海而歌 泉州搭建文化交流平臺 文化傳承與藝術交流無國界。 “今天,我們在泉州這座‘海絲’城市討論藝術的交融與創新是非常應景的,因為早在千年以前,泉州就是東西方文化密切來往的見證……”誠如中央美術學院院長范迪安在海上絲綢之路藝術發展論壇上的這段演講,跨越千年光陰,泉州這一海絲重要門戶城市再度敞開懷抱,為沿線國家搭建文化交流平臺。30多個海絲沿線國家和地區的“加盟”,使泉州人的“朋友圈”進一步擴大,也讓更多中國聲音、泉州元素得到傳播。 當天僅論壇就吸引了來自德國、法國、美國、烏克蘭等國家以及北京、上海、臺灣等地的100多位專家學者齊聚泉州,圍繞“共享的價值——藝術在海絲文化中的多元發展”主題,詮釋多元文化魅力,縱論“海絲”文化魅力。 中外藝術大咖對泉州“海絲”文化底蘊贊嘆不已,溢美之詞無數。 “‘泉州’是一種精神的象征,象征著中國人陽光、開放、勇敢的精神。”上海爾冬強絲綢之路視覺文獻中心理事長、香港中國通出版社社長爾冬強毫不懷疑地說,他每次看到“泉州”,覺得它不是一個簡單的城市物理空間的概念,而是一種精神的象征,它象征著中國人陽光、開放、勇敢的精神,讓他想起中國的先民跨海巡洋的故事。 而德國歷史博物館(柏林)前任主席、柏林自由大學榮譽教授亞歷山大·科赫則認為,“真實性、原汁原味是博物館成功最重要的要素,未來博物館必須要學會講故事”。“海上絲綢之路,泉州是見證者,是一個繞不開的重要區域。”談到泉州在古代海絲交流方面的地位時,中國國家博物館副館長謝小銓更是給予高度評價。 論壇形成了一次難得的跨時空、跨學科和跨文化的學術交流,這種場景讓人想起古代泉州“滿街都是圣人”的氣息,各位專家嚴肅的學術思考和學術探究具有相互啟發、相互促進的作用。 非遺展匯聚中外上百項非遺(蔡永懷/攝) 波蘭古樂器奏響泉州南音 文化盛宴 刺桐城上演“大片”無數 國際化元素和泉州地方特色的深情相擁,催生了無限驚喜—— 最閃耀海絲文化精華的開幕式大型文藝演出《向大海》,強大的主創團隊用11個節目在75分鐘時間里,以美輪美奐的舞臺藝術,端出一桌具有濃烈“海絲風情、地方特色”的文化盛宴; 最原始的“祭祀郎君”儀式,海內外36個南音社團以弦會友,共唱千年雅樂,讓鄉情更濃讓心更近; 最繽紛的國際木偶節,來自13個國家和地區的31個木偶表演團隊匯聚一堂,進行一場國際頂級木偶藝術的碰撞與交流,一個個木偶藝術精品薈萃古城泉州,帶來“偶趣橫生”的美妙體驗; 最震撼的海絲非遺大展,亞歐非三大洲8個國家的110多個非物質文化遺產項目傳承人團隊,用精美的展品和精妙的技藝,讓萬千非遺瑰寶在千年海絲路上不斷閃耀,訴說傳承人“一生做好一件事就是最好的傳承”的寶貴匠心; 最異域風情的“中東歐國家文化季”泉州分場活動,11個國家12個境外藝術團聯袂獻禮古城,不論是歡快的埃及民族舞蹈,還是美輪美奐的“日韓風”,抑或是現代感十足的馬其頓舞劇,藝術家們大顯身手,再現“市井十洲人”的盛況…… 這一場場文化盛宴,以線串珠、點面結合地對海絲文化進行全景觀呈現,刺桐城上演了一部部“文藝大片”,動靜相宜、雅俗共賞。 國之交在于民相親,民相親在于心相通。“泉州港與亞歷山大港在歷史上都是世界大港,我們很榮幸能來到泉州交流!”埃及胡利亞舞蹈團YeHiA說,正是文化和藝術讓亞歷山大和泉州有了現代的碰撞。來自克羅地亞的演員代表盧卡·馮德拉科說,“很榮幸能到泉州參加國際木偶節,度過一段美好的時光,留下一段難忘的回憶”。 氣勢恢宏的開幕式演出,展示了泉州人向海而歌、勇闖世界的豪情與膽魄。 全民共享 海藝節成為“民眾盛會” 人人參與、人人享有,“全民共建共享”的理念是“海藝節”的精髓所在。海藝節期間,四大板塊、十大核心項目、60個聯動項目,讓海藝節走向大眾和基層的同時,也達成了從曲高和寡到親民惠民的姿態轉換,從而使本屆海藝節成為遍地開花的“民眾盛會”。以第五屆中國泉州國際木偶節為例,31個木偶表演團隊深入社區、農村、校園、企業和廣場、劇場,共獻上74場精彩演出,創下歷屆參與團隊最多、演出地點分布最廣泛、人群覆蓋面最大、演出場次最多的紀錄。 全域聯動,力求縣縣有精品。晉江“2017年全國曲藝木偶皮影優秀劇(節)目展演”,囊括全國27個省區市82個藝術品種的精彩。南安九日山延福寺前,規模盛大又古色古香的九日山仿宋祈風儀式,帶你穿越回宋朝。“中國雕藝之鄉”惠安,一場國際雕刻藝術品博覽會,成為賞石、木雕、玉雕等各類雕刻工藝品的“群英會”。永春的“鶴武九州-絲路永春”活動,使永春白鶴拳備受矚目。 全民共享,贏得超百萬人次觀看。在安溪縣城廂鎮經嶺村戲臺前,距離演出還有20分鐘,四面八方趕來的村民圍聚一堂,等待家門口的一場高水準的木偶大戲《三個和尚》。泉州市工人文化宮,83歲的南音樂迷張波老人連追了三場南音大會唱。“2017中國-中東歐國家文化季”泉州分場活動現場,觀眾邊聽塞爾維亞樂隊演唱邊打節拍,還有把手機當成熒光棒揮舞,臺上臺下沉浸在音樂的海洋里。 全民參與,逾五千人古城徒步狂歡。雅典奧運會舉重冠軍石智勇領走25公里路線,2000年世界青年羽毛球錦標賽冠軍邱波輝領走6公里路線,來自海內外的5013位參與者,身穿不同顏色服裝穿梭在古城街巷,掀起一波又一波的“穿越古城 探尋海絲”熱潮。同時,眾多民間組織“多點開花”舉辦特色活動,四場古城文藝快閃、海絲嘉年華等活動,群眾為當之無愧的“主角”。

冒雨徒步,5000人走讀古城。

古城文藝快閃 瘋狂打call 白巖松“金句”朋友圈廣流傳 “泉州,是你一生有機會至少要去一次的城市!” “(泉州)這座城市太低調了,低調得和她的實力和吸引力不太相符了。” 連續一周以來,一邊是海藝節如火如荼地進行,一邊是著名主持人白巖松的“金句”在朋友圈廣為流傳,所有人都在瘋狂地為這兩句話打call。 海藝節開幕式大型晚會現場,白巖松在主持過程中,把泉州與海絲的淵源娓娓道來:“泉州,是一座我經常要對朋友提起說,這是你一生有機會至少要去一次的城市。因為別處有的,這兒也有,別處沒有的,這兒可能也有。” 談到泉州的歷史,他說“我猜想在泉州,每天上演著各種各樣沉默的對話——古老和現代之間,中國和世界之間。” 談到泉州的發展,他說“在一座街巷里經常聽到愛拼才會贏的城市,她一定是低調卻絕不會低速的。我想,現在和將來,泉州想再低調,不太容易了吧?” 白巖松的金句引起廣大泉州市民的共鳴。很快,有人專門整理羅列出古往今來名家對泉州的經典“點贊”—— 比如唐朝詩人曹松說:“帝京須早入,莫被刺桐迷。”宋代大理學家朱熹說:“此地古稱佛國,滿街都是圣人。” 比如諾貝爾文學獎獲得者莫言說:“泉州是一個奇妙的地方。”著名學者、作家余秋雨說:“泉州是一個藝術碼頭,一個世界精神享受的碼頭。”中央美術學院院長范迪安說:“泉州的文化遺產和藝術的遺存是一個非常豐富的寶庫。” 隨著海藝節圓滿落幕,白巖松這番詮釋不僅提升了泉州知名度,同樣也進一步增強了泉州人的文化自信。 |

- 2017-12-15“2017中國—中東歐國家文化季”泉州分場活動巡禮之二

- 2017-12-16以藝為媒共享文化盛宴 最大規模中東歐表演團獻藝泉州

- 2017-12-16匯聚古老元素的非遺項目 “文都記憶”引市民圍觀

- 2017-12-16五千人參與 泉州古城徒步穿越活動舉行

- 2017-12-18海藝節綜述:牽起面向世界民心相通的文化紐帶

26ced723-83e9-46aa-9f33-327164fab257.jpg)

ad225828-ca44-43e5-b164-ca05e8240780.jpg)

4f694c33-95e8-434b-92fb-891b7ea414ca.JPG)

9fa5ab24-96ad-4bb9-afa1-7baf0d5f4bab.JPG)

144599ac-8b02-47a7-bfba-6e7ebed1b6ac.jpg)

f90847a7-4082-4d82-aaf2-f13a9be8833b.jpg)

503aaa43-de5b-4c91-a021-5930456c01f7.jpg)

6bb0a223-ab7a-46bd-878c-1bcbaa65b93c.jpg)

9142e13d-f110-4f89-9994-038f903b6e6a.jpg)

563b4d9f-4524-48d8-828e-38a8f3672ed5.jpg)

58a3e600-b0a9-40a3-a09f-e56b265c9a64.JPG)

518a10a8-01b8-44b8-9ab7-5714f9ab0b16.jpg)