|

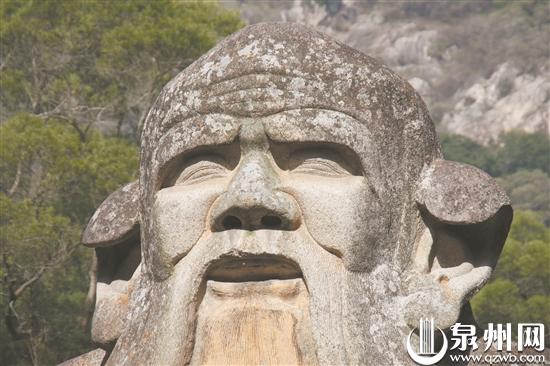

老君巖石像須眉分明,額紋、衣褶清晰,極具神韻,生動親和。(陳起拓 攝) 道教傳入泉州近兩千年 老君即太上老君,李耳,號聃,又號老子,是春秋末期卓越的思想家、道家創始人,東漢末道教創立后,老子被奉為道教教主。因此,認識老君巖造像,有必要先對泉州道教近兩千年的發展史有所了解。 道教產生于2世紀的中國,于公元3世紀(西晉太康年間)傳入泉州,并開始有道觀的創建,早在西晉太康年間(280-289年),道教就在泉州府治南建置白云廟(元妙觀)。隨后,又興建了大批宮觀廟宇和修真巖洞,多達數百座。 唐、宋時是泉州道教的興盛時期,宮觀興建眾多,氣勢宏偉、藝術精致,特別是五代時期,泉州地方統治者大力推崇道教、倡建道觀,是泉州道教發展的一大全盛時期。北宋建立,傳統文化更得到宋王朝的推崇。宋代歷代帝王,承襲道儒釋兼容,但對道教崇奉扶植政策,建造大量的道教宮觀,重用道士、編輯道書,追封大批道教神祇。彼時泉州作為我國最大的對外貿易港,擁有特殊的經濟、政治、文化地位,風氣所及,道觀建筑、重教信教也成一時之潮。 一千多年來,道教對泉州的社會生活各個方面,產生了深刻廣泛的影響,至今泉州許多人家的婚喪喜慶,仍襲用道教習俗,泉州音樂、戲劇等文化藝術和醫學、建筑等也深受影響。 道教不僅在泉州民間影響深廣,而且伴隨著海絲的航跡遠播海外,東南亞各國的華人社會中,供奉泉州鄉土神祇的宮廟很多,眾多的宮觀不斷分爐出去,傳統的道教信仰和習俗也移植到他鄉異國,從而在海內外產生很大的影響,因此泉州又是道教文化重要的傳播地之一。 千百年來,作為本土主流宗教的道教,不僅在泉州蓬勃發展,而且與儒教、佛教、伊斯蘭教、天主教、基督教、摩尼教、印度教等多種宗教形式,在這片開放包容的土地上相融共存、和諧發展,留下了豐富多元的宗教史跡,成為泉州“世界宗教博物館”的力證。 |

26ced723-83e9-46aa-9f33-327164fab257.jpg)

ad225828-ca44-43e5-b164-ca05e8240780.jpg)

4f694c33-95e8-434b-92fb-891b7ea414ca.JPG)

9fa5ab24-96ad-4bb9-afa1-7baf0d5f4bab.JPG)

144599ac-8b02-47a7-bfba-6e7ebed1b6ac.jpg)

f90847a7-4082-4d82-aaf2-f13a9be8833b.jpg)

503aaa43-de5b-4c91-a021-5930456c01f7.jpg)

6bb0a223-ab7a-46bd-878c-1bcbaa65b93c.jpg)

9142e13d-f110-4f89-9994-038f903b6e6a.jpg)

563b4d9f-4524-48d8-828e-38a8f3672ed5.jpg)

58a3e600-b0a9-40a3-a09f-e56b265c9a64.JPG)

518a10a8-01b8-44b8-9ab7-5714f9ab0b16.jpg)