|

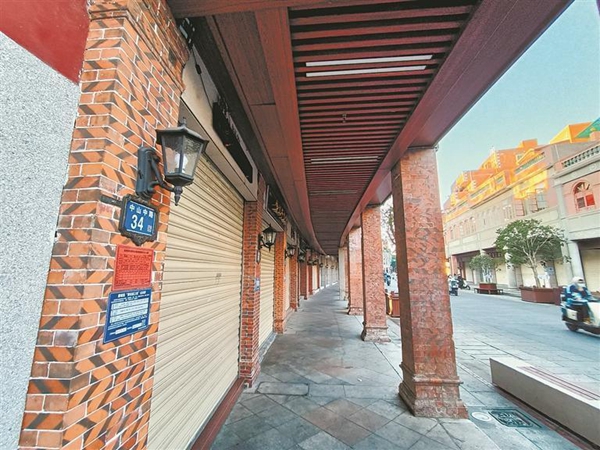

中山路采用“五腳架”建筑風格 采用“五腳架”建筑風格 1922年,泉城工務局易名市政局。1923年起,泉州開辟新馬路(中山路),雷文銓主持設計及施工,街道兩旁建筑規劃統一采用東南亞建筑風格的“五腳架”形式,成為閩南商業街建筑的重要代表。 1924年,新馬路初步建成后,由于道路寬闊,兩側房屋嶄新、獨特,一樓店面高大、寬敞,包括華僑在內的各路商家紛紛云集此地。新馬路很快成為泉州一條新興的、繁華的商業街市。隨后,為了永久紀念孫中山先生,新馬路改稱“中山路”。 中山路柱廊式騎樓建筑十分吸引人,多為2—3層商住樓,個別有4層的,建筑為縱深布局,樓與樓相連接,一樓為柱廊和店面,二層以上為居住區或者貨品倉庫。騎樓外形為南洋式小洋樓,建筑立面的檐口、窗楣、窗臺由紅色清水磚拼花砌筑,柱頭檐下雕筑花紋,臨街的門窗構筑樣式多樣,獨具特色,樓頂平臺有綠色葫蘆形欄桿,整體較具南洋異域建筑的風貌,又融入泉州傳統民居構筑的元素,是中西合璧的成功范例。正是因為泉州中山路保存著長約2.5公里的沿街廊柱式騎樓,是我國保存最完整的連排式騎樓建筑商業街,使得它先后榮膺聯合國教科文組織頒發的“2001年亞太地區遺產保護優秀獎”、2010年文化部、國家文物局批準的第二屆“中國十大歷史文化名街”、2023年文化和旅游部確定的第二批“國家級旅游休閑街區”等榮譽稱號。 據《泉州市志》華僑卷的記載:“泉州市區改建的各主要街道兩旁的樓屋,華僑投資購建的占多數。”中山路沿街的這些騎樓式建筑,有相當部分就是華僑投資興建的。 1927年,雷文銓出任泉州市政局局長,繼修泉州中山路。 |

相關新聞

相關評論

26ced723-83e9-46aa-9f33-327164fab257.jpg)

ad225828-ca44-43e5-b164-ca05e8240780.jpg)

4f694c33-95e8-434b-92fb-891b7ea414ca.JPG)

9fa5ab24-96ad-4bb9-afa1-7baf0d5f4bab.JPG)

144599ac-8b02-47a7-bfba-6e7ebed1b6ac.jpg)

f90847a7-4082-4d82-aaf2-f13a9be8833b.jpg)

503aaa43-de5b-4c91-a021-5930456c01f7.jpg)

6bb0a223-ab7a-46bd-878c-1bcbaa65b93c.jpg)

9142e13d-f110-4f89-9994-038f903b6e6a.jpg)

563b4d9f-4524-48d8-828e-38a8f3672ed5.jpg)

58a3e600-b0a9-40a3-a09f-e56b265c9a64.JPG)

518a10a8-01b8-44b8-9ab7-5714f9ab0b16.jpg)