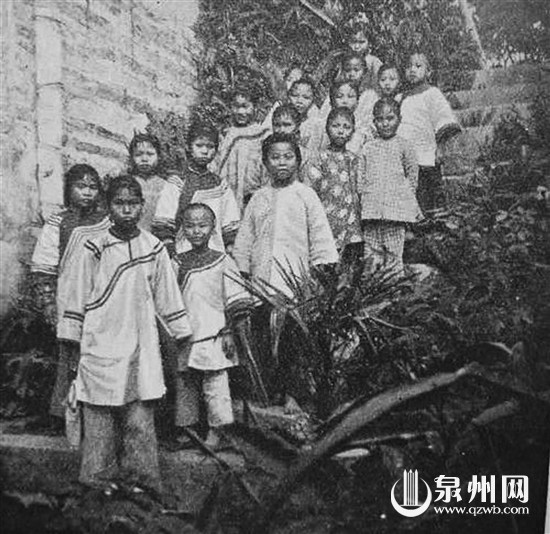

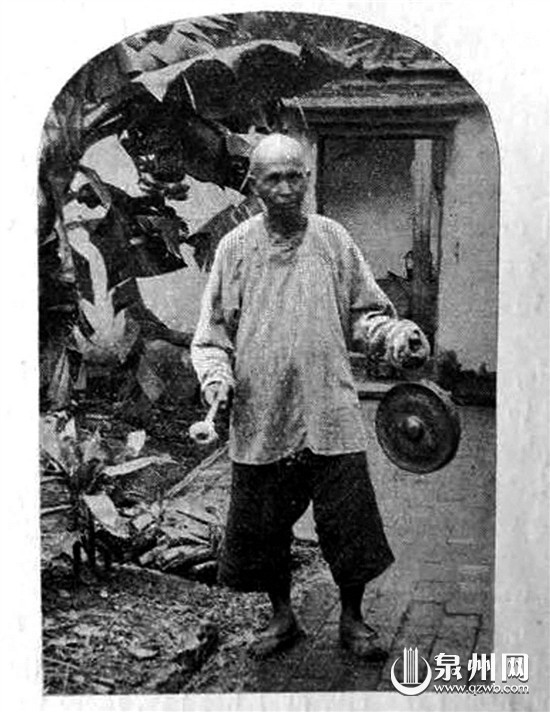

安妮眼中的清末泉州 ●追蹤 清末泉州 像愛丁堡一樣有文化底蘊 黎大副教授王強翻譯游記后認為,作品詳細記錄了泉州習俗細節,即便是《馬可·波羅游記》里也罕有記載  停泊在港口的帆船 清末民初的泉州長啥樣?這個問題,或許可以從百年前的英國女傳教士安妮所寫的游記里,找到答案。 5月13日,早報A05版《安妮眼中的清末泉州》一文,報道了一本名為《THE CITY OF SPRINGS》書,這本書出版于1902年的愛丁堡(愛丁堡是英國著名的文化古城、蘇格蘭首府,位于蘇格蘭中部低地的福斯灣的南岸。),是一位名為安妮·鄧肯的女傳教士,游覽泉州后,回國寫下的游記。書中大量珍貴的照片和記載,帶我們體驗清末的“泉州味”。 連日來,這本書和書中的記載吸引了很多人,其中包括黎明大學外語外貿與旅游學院副教授王強。王強是一位對閩南文化和泉州古港以及海上絲綢之路,有著深入研究的學者,他已經連續幾天對此書展開翻譯。今起,早報將隨著王強的翻譯,從安妮的視角,感受清末“泉州味”。 □早報記者 張素萍  游記里的女孩 初相識 最顯眼的還是 兩座雄偉的寶塔 受《馬可·波羅游記》的影響,1899年,英國倫敦女孩安妮·鄧肯懷著向往的心情,來到泉州傳教。游記就是從安妮乘轎子從安海走陸路進泉州城那天講起的。 100多年前,安妮乘坐轎子來到泉州:“我被兩個轎夫抬著沿著一條從北京通往廣州的官道前行。轎夫不時移動轎子上的兩根長竹子末端的十字桿,以便減輕加在背上和肩膀上的壓力。 官道上與轎夫并行的,還有川流不息的挑夫。重物吊在扁擔兩頭,商品種類琳瑯滿目,一箱箱的陶罐、一捆捆的本地煙葉、一袋袋的大米……所有這些不是用馬車或火車運送,而是用人力,挑夫用一根扁擔挑起兩頭的貨物緩慢前行。 終于,我遠遠地看到了泉州,一座有城垛的高墻,其實最顯眼的還是那兩座雄偉寶塔的塔頂。”  佛教寺廟 泉州河運很繁忙 南門附近最熱鬧 安妮對泉州的河道和城區街道有一番描述: “我們通過一座由長條花崗巖建造的又長又高的橋(順濟古橋),跨過泉州河,停在與橋連為一體的堅固的碼頭上。碼頭石圍欄上間隔地雕刻著奇形怪狀的獅子頭,形成一道亮麗的風景線。 泉州河看起來相當繁忙,許多小帆船,或裝載著石灰,或運載著木材,或手工藝品等貨物行駛在河道上,當然還有大型船只——從海岸來的漁船以及路過的客船。 過了橋穿過關卡,我們進入狹窄的、繁忙的南門外大街,穿過泉州城門(通常在晚9時之前關閉)。它巨大的巖石構件和沉重的大門使人想起古老的城堡主塔。泉州有高大的城墻,東、西、南、北四個城門,由城門穿于城市中的東、西、南、北四條街,向城市中心匯集,形成一個有特色的十字架。而城市最熱鬧擁擠的地段就在南門附近。”  游記里的女童 再相會 建筑:清真寺開元寺 富麗堂皇引人注目 泉州城還有一些優秀建筑的遺跡,如清真寺。安妮在游記中,用大量段落描述清真寺—— “它的屋頂已經不在了,只有支撐這座建筑的柱子依舊。花崗巖石壁上的阿拉伯銘文清晰可辨;從這些建筑材料,可以想象這座清真寺的建筑在那個時代,必定是一座富麗堂皇的杰出建筑物。現在,節日里聚集在清真寺遺址旁租房里做禮拜的穆斯林教徒不到10人。只能背誦《古蘭經》的某些段落,卻沒有能力向我們進行釋經。” 至于開元寺,游記中的記載不多。她寫道:“泉州城另一引人注目的建筑物,就是開元寺的大雄寶殿和各級官員的府衙……院子仍然完好無損。寺院通常是大門口建得富麗堂皇……府文廟在這種鮮明的對比之下,顯得高貴了許多。”  教堂里敲鑼的人 港口:安海是泉州交通樞紐 和經濟中心 游記中有五處提到安海,并配發多張港口帆船林立的相片。 第一次提及安海,是從交通時間角度:根據《馬可·波羅游記》的記載,泉州這座偉大的城市位于廈門東北方向五六十英里(一百多公里距離)的地方,但要到達泉州一般要花上兩天的時間。第一天乘坐帆船到安海,剩下的20英里陸路,要花掉6-7個小時。 安妮對泉州的港口和海上航運很感慨,她感慨安海在泉州是交通樞紐、經濟中心,因此,傳教士從安海開始設教堂,隨后才擴張到南門外、石獅、永寧、祥芝等地。“Chio-sai、Siong-see、Eng-leng……”安妮特地在書中配了一張手繪地圖,用威妥瑪拼音,以這種西方傳教士特有的拼寫方法,標注傳教成功的地名,還畫上十字架。 雖然,當時泉州已禁海數百年,但從游記配對圖片,依然可以看出泉州海上力量很強大。 深相知 人:泉州本地婦女 大門不出小門不邁 隨后,安妮在泉州住了下來。她入住泉州著名華僑陳光純在北門的洋房。 時間一久,安妮與泉州的本地婦女漸漸熟悉,她發現本地婦女與陳光純的夫人一樣,深受東方禮教影響,大門不出小門不邁,與農村下田干活的婦女有明顯的區別。 安妮覺得這樣很不人道,認為要通過傳教來解放婦女。然而,她同時認為很難改變他們的信仰和生活習慣。游記中這樣寫道:“教徒們入教只是為了混口飯吃,從泉州人很愛燒金銀紙錢,可以看出他們對于祖宗崇拜的信仰和生活習慣是不會輕易改變的。” 當時教會在南街和西街發展教徒。工作中,安妮走街串巷,發現這兩條街道很狹窄,兩邊都是一層的樓房,還不到西方國家人行道的寬度。夏天的時候,人們用編織的竹席搭成涼棚,用竹架支起來,連成一片來遮陽。“人來嘍,人來嘍!”安妮還模仿轎夫抬轎穿過狹窄街道和人群時的口頭禪,以此來反映街道的擁擠。 文化:非常有底蘊 萬人進城科考 游記中,安妮多次提到府文廟和儒生。 比如,序言里,安妮說泉州是一個很有文化的城市,很注重科舉教育,像愛丁堡一樣,是一座有文化底蘊的城市。儒生在鄉試后,到泉州進行第二次府試,再到北京進行第三次的京試,才能在朝廷謀上一官半職,成為一個有地位、有名望的人。府文廟的明倫堂,掛著皇帝御賜予杰出的泉州人的匾額,是這座城市的驕傲。 在后面的章節中,安妮寫道:泉州每年都有科考,但更高級別的考試,每兩三年只舉辦一次。此時,遠近的考生便涌進城里,差不多能有萬人。 泉州人的職業分為士、農、工、商四個等級。商是屬于地位最低等的人群,所以商人所累積的財富,大多用在子女的讀書和購置田地上,這一點和歐洲一樣。 專家看法 記錄泉州習俗細節 游記作品中所罕見 《THE CITY OF SPRINGS》一書多達100多頁,圖文并茂。王強認為,書名譯為泉水之城或者泉州更為貼切。 通讀全書過后,王強表示,書最大的價值在于從細節處描寫了很多泉州的生活習俗,尤其是婦女兒童這一群體的生活,而這些即便是在《馬可·波羅游記》里,也沒有記載。 “而最令人好奇的是書中地名的讀音,即威妥瑪式拼音法,是清朝的英國駐華公使威妥瑪,以羅馬字母為漢字注音創立的,在大陸推廣漢語拼音前被廣泛用于人名、地名注音。”王強說。 全書三分之一內容 描繪泉州社會百態 王強介紹,這本書截稿時間約為1900年,出版時間為1902年。書的第一章主要講西方人對中國古老文化的崇敬,同時也提出西方崛起,東方沒落,帶有很強的西方自身優越感;第二章才真正提到泉州,主要介紹泉州的歷史淵源。 其中,書中有三分之一的內容,描繪了百余年前的泉州社會生活百態,并以游記的形式介紹街道建筑、民俗及教育等。其余部分,則介紹了教會在泉州傳教的情況,“很可能是作者在向教會述職”。 如今,隨著翻譯的逐漸深入,王強的興趣也越來越濃了。他透露,今年6月,聯合國教科文組織將在西班牙召開絲路國際會議,這本書對他的發言將有重大幫助,“可以從外國人的角度和方式,更好地向他們介紹泉州的文化”。 (本版圖片均為翻拍) |